電視劇七戰七捷(電視劇七戰七捷央視網)

真正的“蘇中七戰七捷” 打得怎樣?這里有些你一看就懂的真相

閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”按鈕,方便以后持續為您推送此類文章,同時也便于您進行討論與分享,您的支持是我們堅持創作的動力~

文|張潤晨

編輯|t

抗日戰爭勝利一年后的1946年,可能是我黨歷史上最為危險的幾個歷史時刻之一。面對被美國全面武裝起來的軍隊,我黨的各個根據地被分割包圍,而國軍卻大有統一全國之勢。當時幾乎沒有人看好我黨,尤其是在我黨力量較為薄弱的江蘇地區。

這里原本是新四軍的根據地,而新四軍在整體實力上本身就較弱。因此這里也遭到了的首先圍剿,只不過等待著國軍的并不是什么勝利,而是我黨的“蘇中七戰七捷”。

(粟裕)

抗日戰爭勝利之后,蔣介石面臨著兩個選擇,第一個選擇是順應全國人民的呼聲投身和平建設,重建中國。第二個選擇就是迅速消滅我黨,鏟除我黨根據地,也就是發動內戰。事實上在1945年,蔣介石面對這兩個選擇是非常糾結的。

但是有著“小委員長”之稱的陳誠卻力主優先剿滅我黨,陳誠認為國軍接收了大量的美國援助,還繳獲了巨量的日本裝備。因此在裝備上可謂是占盡優勢,六個月內基本上就能夠取得對我黨戰爭的勝利。

(陳誠)

后來何應欽的侍從參謀回憶:“陳誠的經驗其實還停留在二十年代,認為不足以抵抗裝備機械化的國軍。委員長心里也很急,他希望能夠盡快解決的問題,因為他馬上就要實施憲政了,如果內戰拖得太久不符合他的時間表。”

而蔣介石預定的兩個主要目標,就是蘇中解放區和中原解放區。這是因為在抗日戰爭時期,的主力事實上已經退守到了西南各省,在抗戰勝利后國軍在東部的主要力量其實是依靠美軍運輸機快速投送過來的,因此他們僅僅只占據了東部的一些大城市。

(蔣介石)

中原解放區的存在使得國軍難以通過武漢的鐵路進入華北,而蘇中解放區更是和上海,南京等大城市隔江相望,這也使得蔣介石產生了極大的不安全感。從上來看,國軍當時用于進攻中原解放區的兵力達到21.7萬人,進攻蘇中解放區的兵力則高達27.2萬人。

從這里也能看得出來,國府對于蘇中根據地非常的重視,也能夠看得出當時粟裕究竟面臨著多么嚴峻的局面...對于一般人而言,這就是死局!

(戰爭)

當時中央為華中野戰軍制定了“外線出擊”的整體戰略,也就是向大別山,安慶與浦口等地運動。這樣的戰略有利有弊,有利的一點是能夠在國軍尚未完成合圍的時候突破敵軍包圍圈,能夠有效的保住我軍的有生力量。

但是弊端同樣存在,最大的弊端就是這樣的戰略,也意味著華中野戰軍將會在事實上放棄蘇中解放區。如果這就是最終的結果的話,那么作為主將的粟裕是不情愿的。

粟裕當時根據敵強我弱的形勢,整體研判了整個戰局,提出了自己的看法。

(戰爭)

粟裕認為華中野戰軍應當先在內線打幾個勝仗,然后再轉進外線。中央軍委在研判之后也認為,先在內線打幾個勝仗更有利于政治,故原則上同意粟裕同志的提議。蘇中戰役的整體戰略,就這么被敲定了下來。

面對敵強我弱的形勢,粟裕一轉此前的“誘敵深入”打法,決定主動出擊。在敵軍整編八十三師即將出發之前,粟裕決定讓我軍前往敵軍的出發地宣家堡和泰興作戰。用粟裕的話說那就是:“等到敵人來了我們跟前,那就晚了。”

(戰爭)

但是整編八十三師并不是什么阿貓阿狗,這支部隊在抗日戰爭期間去過緬甸,戰斗力非常強,后來還接受美軍教官的訓練,全員裝備美式裝備。

但是由于我軍行動突然,敵軍主將李默庵擔心有詐,不僅沒有派出援軍,甚至還將原本派去進攻解放區的部隊撤回來了。就這么一亂,我軍全殲了敵軍兩個團,共計3000余人。

宣泰一戰之后,敵軍認為我軍打了這么一仗傷亡肯定很大,必然需要休整。在這種情況下敵軍很快向如皋進犯,但是粟裕立刻命令我軍奔襲如皋,直插敵軍四十九師的腰腹。敵軍毫無準備,被我軍全殲師部,26旅以及79旅的大部。

(戰爭)

第三戰是海安之戰,連續經歷兩次失敗之后,國軍又一次調兵進攻海安。這次毛主席親自電令粟裕,命令他切不可打無準備之戰。于是我軍果斷放棄海安,在掩護大部隊的戰中,我軍再次殲敵3000,自身僅損失200人。

8月8日,我軍主動發起李家堡之戰,成功俘虜敵軍5000人,殺傷3000人,我軍僅損失900人,這也就是我軍的第四勝。連續四場勝仗,使得國軍徹底放棄了速戰速決的幻想,國軍不得不開始轉為守勢。

(戰爭)

于是粟裕提出了“鉆進敵軍肚子里打”的戰術,隨即在敵軍后方的丁堰和林梓殲滅了敵軍3000守軍,這是蘇中第五勝。第六勝是一次防御戰,敵軍進犯我蘇中解放區的交通重點邵伯運河線。

我軍在運河線與敵軍血戰四天,敵軍傷亡2000,我軍成功守住運河線。第七勝和第六勝幾乎是同時進行的,當時敵軍正在大力進攻邵伯,但是一味防守并不是我軍的風格,粟裕率領我軍主力進攻黃橋,來了一場“圍魏救趙”。

(蘇中戰役)

我軍集中了敵軍數倍的兵力,成功全殲了黃橋守軍共計1.7萬人,成功的幫助邵伯解圍。七連勝下來,我軍不僅粉碎了敵軍速戰速決的野心,同時也成功的保住了我們的蘇中解放區,這也為日后的淮海戰役奠定了基礎。

蘇中七戰七捷[M].黨史出版社,2006.

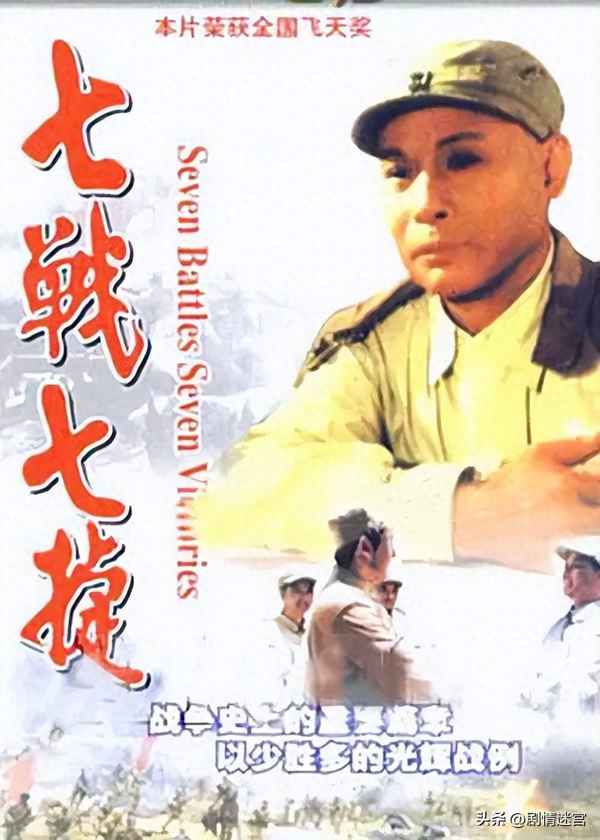

歷史劇《七戰七捷》:謝偉才、古月、孫維民、翟萬臣、王伍福主演

在眾多中國歷史劇中,電視劇《七戰七捷》猶如歷史的一道亮光,由才華橫溢的翟俊杰執導,集結了謝偉才、古月、孫維民等實力派演員,共同演繹了那個波瀾壯闊的革命時期。劇情圍繞著杰出的軍事家粟裕及其戰友們在蘇中戰役中的壯烈斗爭展開。

在這部劇中,謝偉才所塑造的粟裕形象豐滿,他不僅是戰略決策上的天才,更是一個充滿深情的人。他堅韌不拔的革命精神和對國家深沉的愛,激勵著三萬大軍在十二萬敵軍面前勇往直前,展示了中華民族的堅強意志和英勇斗志。

劇中的一個高潮是對蘇中戰役的生動再現,這是一場智慧與勇氣的較量。粟裕的軍事天賦在這里得到了完美的體現,他像一位樂隊指揮,巧妙地操控著每一支部隊,每一次進攻都是那么的精確和果斷,最終創造了“七戰七捷”的傳奇。這些場景的描繪,不僅讓人敬佩,也深刻傳達了戰爭的殘酷和英雄的壯麗。

另一高潮是粟裕與家人的感人團聚。戰爭的無情讓他們長時間分離,但最終的重逢場面,充滿了深情的釋放。這不僅關注了個體的命運,也反映了那個時代的深刻變遷。觀眾能夠感受到戰爭對普通人生活的巨大影響,以及對家國的深切牽掛。

《七戰七捷》不僅僅是一部展示戰爭宏偉場面的電視劇,它通過粟裕的個人經歷,深刻描繪了那個時代的社會面貌和人物的心靈深處。這部劇是對歷史愛好者的一次精神盛宴,值得每一位觀眾細細回味。

歷史的洪流中,每一場戰爭都是對人性的考驗。《七戰七捷》通過其深邃的歷史視角和豐富的情感表現,讓我們不只是目睹了歷史的滄桑,更是感受到了人性的偉大。這部劇是對那個動亂年代的致敬,也是對那些為信念和國家獻身的英雄的贊頌。它提醒我們,無論時代怎樣更迭,對和平、自由、正義的追求是永恒不變的。