青少年心理健康書籍、有關青少年心理健康的書籍

心理撫養是一種全新的育兒理念。

在養育孩子的過程中,父母往往特別重視孩子是否吃飽穿暖、身高體重如何、是否活潑健康,把這些當成愛的全部,卻因為疏于了解、關注嬰幼兒、青少年的心理健康,從而導致孩子在成長過程中產生了一些難以逆轉的心理困境,特別是進入青春期后,會出現拒絕交流、出走、頂撞、不合群、學習困難等問題。

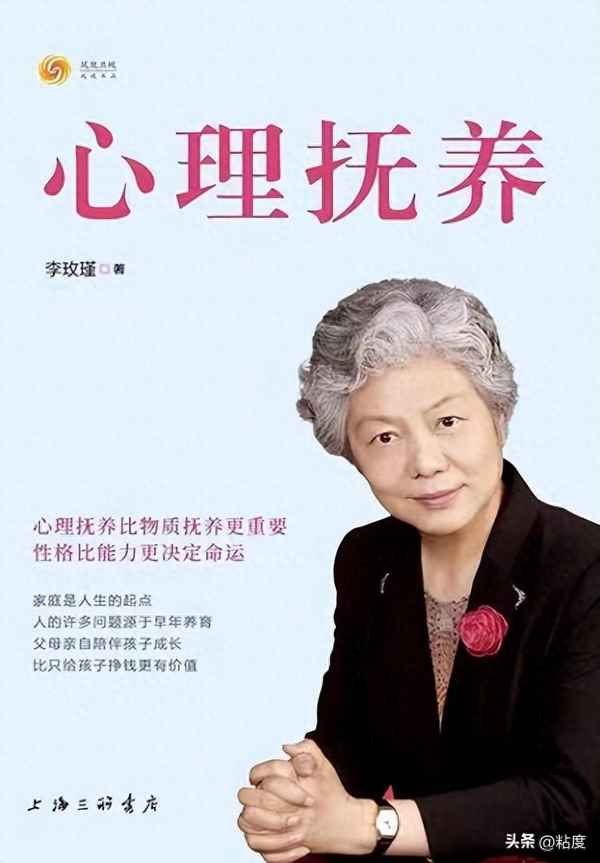

對此,心理學專家李玫瑾在《心理撫養》一書中向父母傳遞了這樣一種理念:養育孩子,心理撫養比物質撫養更加重要。

作者認為,心理撫養主要包括情感、性格、觀念、能力四個方面,父母必須參與心理撫養的全過程,通過陪伴與關愛獲得孩子的依戀感,進而獲得管教孩子、“立規矩”的資本。家長通過參與孩子成長,進行情感撫育,教他做人做事,這種心理撫養比滿足孩子的物質需求更重要。“父母親自陪伴孩子成長,比給孩子掙錢更有價值”,我們不能錯過塑造孩子未來人生的最佳和最關鍵時期。

《活出生命的意義》被美國國會圖書館稱其為"美國十大最具影響力的書籍之一";《紐約時報》稱它是"一部經久不衰的生存文學作品"《奧普拉雜志》稱贊它是"二十世紀最重要的書籍之一"目前已被翻譯成五十多種語言,銷量超過一千六百萬冊。

《活出生命的意義》(青少年版)是在成人版的基礎上補充了弗蘭克爾的精選書信、演講和生平年表及術語表,更適合12-18歲的青少年閱讀。

青少年時期是個體發展的“危機期”也是“黃金期”,是決定一個人未來成功和幸福的關鍵期,《活出生命的意義》(青少年版)幫助青少年從虛無、迷茫、抑郁中超拔出來,找到自己生命的張力,追尋自己生命的意義。

東東買了一包糖球,放一顆橙紅條紋的糖球在嘴里,竟然聽到沙發在和他說話。

糖球還有青色的、粉色的、棕色斑點的……接下來,他還能聽到誰的心聲呢?

本書從兒童的語言和認知發展、個性發展、情緒發展、行為管理、社交能力以及父母自我修煉六個板塊入手,向父母們全面介紹了0~6歲兒童發展的整個過程,希望能真正打通你育兒思維的“任督二脈”。

在本書的開始,我想感謝遍布在緬因州及其他州的眾多寄養家庭和養父母。

在我努力去了解和幫助他們與他們的孩子時,他們曾經給予我挑戰、教導和支持。

我從他們那里學到很多東西,也常常受到他們的啟發。

我還要感謝很多人,包括治療師、個案工作者和不同領域的專業人員,感謝他們的合作與創意。

他們奉獻自己,找尋方法協助沒有依戀感的孩子全身心地融入他們所在的家庭及小區中。

我要感謝兩個心理學家和英國雙向發展心理治療社區的成員黛博拉·佩奇和金·戈爾丁,他們審閱了第3版的手稿,并就這一版本和過去的修訂提供了寶貴的反饋意見,還包括秘魯州立學院的馬克·貝塞爾、密歇根州立大學的維多利亞·菲頓,圣路易斯大學的凱蒂·海登·羅茨,加州拉文大學的芭芭拉·尼科爾。

直到現在,我們對孩子所呈現的種種問題,以及如何提供他們所需的幫助,尚無足夠的專業了解。

為這些孩子工作的專業人員,要面對他們的責任,必須以謙卑的心去奉獻、關懷和創造,才能有不一樣的結果。

我知道有很多人正為此努力。

在工作上,我們需要彼此支持,并意識到有許多人正在找尋各種有效的方法。

在生活中,很多家長都面臨著各種育兒挑戰。

作為知名家庭教育專家,朱芳宜老師已在兒童情緒領域研究多年,具有豐富的育兒理論修養和實踐經驗。

她認為,一些家長缺乏教育孩子的方法和技巧,也沒有加深對自己和孩子的情緒認和與了解,所以才會認為孩子“不聽話、難管教”,甚至出現情緒失控、對孩子吼叫的狀況。

本書基于兒童發展心理學及心理動力學的重要理論,針對幼兒成長過程中無法回避的情緒管理和情商培養,通過有場景、有對話、有孩子與家長心理活動分析的具體案例,闡述了孩子在不同階段的心理發展及認知、情緒發展特征,同時給出切實可行的指導方法。

作為家長,我們應該深入了解孩子的成長軌跡,根據孩子的生長特點進行教育,達到理想的教養效果。

更重要的是,我們還可以在教養過程中讓自己和孩子一起成長,加深與孩子的聯結,擁有更加溫暖有愛的親子關系。

本書作者根據自己多年的心理咨詢及青少年手機成癮預防與干預的從業經驗,結合大量的真實案例,并恰如其分地運用心理學、社會學等理論和方法,全面、系統地總結了青少年手機成癮的成因、預防和干預的方式與方法,理論與實踐相結合,對家長和老師在現實生活和教學中解決青少年手機成癮等問題,給出了有力的支撐。

家長和老師參照書中的案例和解決問題的方法,并結合自身的實際情況,也可以總結出自己獨特的方法,幫助孩子走出手機成癮的困局。