楊浦房產,楊浦房產交易中心電話

近20多年,楊浦真的是退步了。

上世紀七八十年代楊浦地位舉足輕重,工業產值占上海全市四分之一以上,貢獻了全國超過5%左右的財政收入。

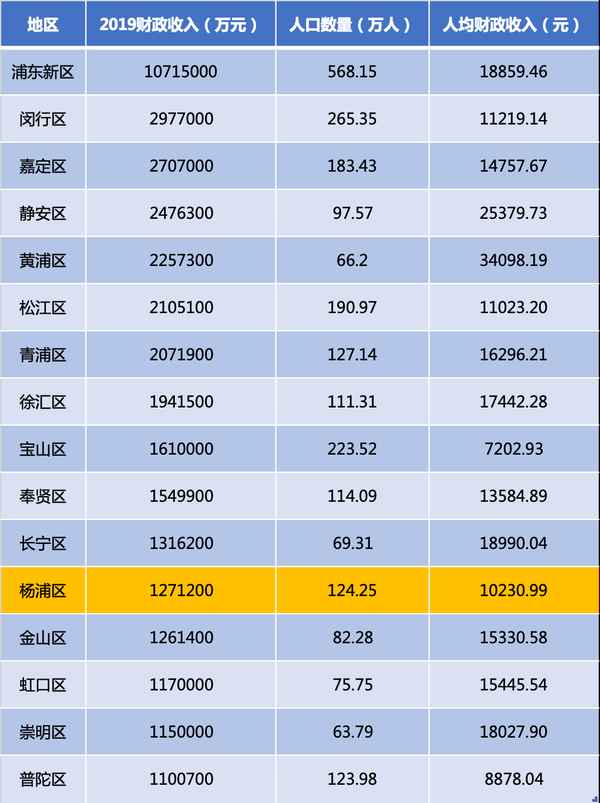

后來楊浦發展嚴重遲滯,2019年財政收入僅實現127億,人均更是只有黃浦區的三分之一。

當然財政收入不代表居民收入,楊浦區2019年人均可支配收入接近8萬元,超過上海平均值,幾乎是全國平均值的2倍。

簡單來說就是:楊浦人民不窮,楊浦區卻很窮。

是什么導致楊浦這樣的財政大區發展遲滯?區里不富裕帶來哪些嚴重后果?這樣的局面接下來會不會得到解決?

楊浦在上海的東北部,于是道路大多采用東三省城市命名,比如:鞍山路、長白路、延吉東路、松花江路、營口路、大連路、延吉路、佳木斯路等等,不知道是不是巧合,楊浦的命運與東三省極其類似。

比如建國前楊浦是重要的工業基地,這里誕生了中國第一家發電廠、第一家煤氣廠、第一家紡織廠,工業基礎相當完善。

建國后我國采用計劃經濟,具備工業基礎的楊浦自然像東北一樣承接了工業興國的重任。

雖說自始至終部分“市區人”對楊浦戴著有色眼鏡,當時已經是楊浦地位最高的時期了——因為當時工人的地位足夠高,大家引以為豪的工人新村也是楊浦修的最多。

1950年代上海的工人新村分布

進入90年代后市場經濟蓬勃發展,有力的沖擊了舊有格局,楊浦引以為豪的棉紡織業陷入大面積虧損,而且污染性制造業不再受到市區歡迎,紛紛被迫關停。

據統計,21世紀初楊浦有超過1000多家企業關門,工人數量從60萬跌落至6萬,2000年財政收入迅速下滑至上海倒數第二,從此一蹶不振。

說楊浦下滑通常有些朋友不愿意承認,因為楊浦人均可支配收入并不低,GDP也與徐匯不相上下。

人均可支配收入的悖論后面會提到,這并不是一個反應經濟水平的理想指標。

GDP方面,原先楊浦一直高于徐匯,2015年前后被徐匯反超。而且GDP也是滿含水分,作為市區,楊浦仍然靠第二產業貢獻了大部分數據。

所以徐匯楊浦GDP數據相差不大,整體發展水平其實已經拉開差距。就像看GDP數據東三省的落后一定會被低估一樣。

90年代這些國企為什么在競爭中失利,研究專著一本接一本,大部分都指向國企長期形成的一些不好的習慣:比如官僚主義、思想守舊等等。

更重要的是,政策的東風不再吹向這里。

改革開放后走在時代前沿的是深圳、汕頭幾個經濟特區,民間經濟最活躍的是江浙一帶,除了舊工業區居民思想保守外,政策也起到了巨大作用。

國家層面,在遠離政治中心遠離經濟中心的深圳劃片試點;上海層面,在與傳統中心一江之隔的浦東劃片試點。

大家知道這是一次具有相當風險的嘗試,新片區政策風險低,而且有大片空地可以施展拳腳。

于是無論是國家隊還是外企、民企,紛紛搶灘陸家嘴、張江、金橋、外高橋,具有大量土地儲備的閔行等郊區也分得一杯羹。

這時的楊浦正在經受新經濟的沖擊,心里著急又毫無辦法。

遍地是工人新村不好大拆大建,江灣機場還在軍方手里動不得,江灣機場向東到江邊(殷行街道)有一些空地,卻被用來安置市區動遷。

進入80年代后市區開始轉型,虹口、黃浦、南市等區興起了不少市政項目,大批動遷居民遷往殷行,由于這里有條主干路中原路,中原板塊就此誕生。

這里建設了民星、市光、開魯、國和等新村,居住人口高達20萬,雖說促進了楊浦開發,卻影響了企業入駐——沒有大片的空地,如何引來新興工業企業?

另一方面,財政收入下滑后拆遷速度放緩,大量老舊廠房、二級舊里拆不動,也沒有能夠為新生力量提供空間。

經常有人拿徐匯與楊浦對比,徐匯濱江、楊浦濱江都是工業區,為什么只有徐匯濱江發展起來了?

楊浦濱江也曾經努力過,早在世紀初就考慮過利用濱江優勢打造濱水平臺。

然而由于拆遷不順利,這里一直處于施工中,標桿項目八埭頭爛尾,漁人碼頭等了十來年勉強開業卻冷冷清清。

其實問題根源與真如類似,真如發展遲緩自然與李嘉誠有關,但是李嘉誠的商辦不投產,很大程度也是因為水產市場等拆遷不順利。

有這些毒瘤在這,很難形成良好的商務氛圍,開發商自然不敢冒險投產。

商辦推進不順利,又進一步影響了區域發展和拆遷進度,進入惡性循環后就出現了爛尾的結局。

徐匯濱江為什么成功了?

除了徐匯經濟實力雄厚外,運氣成分也相當重要——徐匯趕上了世博大拆遷。

世博園對面就是徐匯濱江,總不能讓國際友人一邊逛世博園一邊眺望對岸的煙囪和廠房吧,于是大筆一揮,徐匯的工廠紛紛遷走。

所以不是楊浦不努力,實在是造化弄人。

當然老靜安、黃浦也面臨拆遷困難的窘境,這些區域老房子比楊浦密度還高。

不過這些地方代表上海的門面,在改革開放之初就開始舊改,資金投入量自然不是楊浦可以比擬。

于是頂級的寫字樓、頂級的商業體紛紛出現在南京西路、淮海路,20年前高大上的外企總部紛紛落戶,奢侈品店也漸漸匯集,市中心再次成為商務、商業中心。

楊浦頂著工人區的帽子,這些頂級資源自然不敢覬覦。

前面提到過需要大量土地的新型工業楊浦無奈放棄,商務要求高的外企總部又爭不過市區,于是轉型吸收科技企業。

20年前這些行業并不是主流,當時處于無奈也好,高瞻遠矚也好,楊浦曾經做出過巨大努力。

1997年,上海第一家在高校附近建立的科技企業孵化器——上海楊浦科技創業中心成立,此后楊浦的產業重心就放在了培養科創企業上面,科創園紛紛籌劃建立。

然而因為種種不能言說的原因,上海并沒有抓住這波科技浪潮,頂級的互聯網企業紛紛出現在北京,所以楊浦的這條道路并沒有獲得巨大成功。

如果過去20年上海足夠重視互聯網,上海互聯網能夠取得北京那樣的成就,楊浦真有可能成為上海的海淀區。

高校密集、教育重地、科技重地、GDP貢獻機器,海淀全部完成,楊浦只實現了前面兩個。

2016年后上海互聯網才開始追趕,攜程網、拼多多自然是其中領頭羊,很可惜,都沒有誕生在楊浦的科創園內。

不過楊浦并沒有放棄這方面的努力,近期字節跳動、美團、B站紛紛落戶楊浦,引發了巨大轟動。

所以楊浦好像又重新煥發生機,不過值得我們注意的是,引起轟動的美團、字節并不是誕生在楊浦,推動區域發展的根本力量還是需要匯集全國資源。

唯有保持開放的心態,才能永葆生機,楊浦近幾十年的落后正是因為過于“內循環”。

不過當互聯網企業紛紛到郊區當起了“地主”,類似原先“國企”的一些弊端就開始顯現。

其實這個問題國家早就重視起來,今年以來互聯網企業紛紛遭遇重錘,阿里系不多說,滴滴到現在還不能重新下載,騰訊也戰戰兢兢——當楊浦大干快上時,互聯網企業好像已經沒有那么香了。

其實我們又來到了歷史關口,又面臨一次經濟大轉型,抓住當下主流產業固然重要,更重要的是抓住未來的機會。

看目前的政策導向,毫無疑問機會又落在了浦東。

不過這是政府主導的力量,民間力量在哪崛起尚未可知,不知道這次楊浦能不能賭對。

不過這一切沒有影響楊浦人民收入,因為收入不僅僅是工資,還有很大部分是轉移凈收入和財產凈收入。

像楊浦這樣的市區,工資收入只是其中一部分。

另外,地段優勢也決定了這里的房地產市場不會差,無論是新江灣還是東外灘,新房價格一直高高在上,吸收的居民經濟水平也會更高。

不過財政收入不高,當地的城市建設、公共服務通常較為落后,實際的居住體驗其實并不好。

楊浦大部分地區城市界面并不整潔,大量老房子、老舊的商業形態遍布其中,部分地段還在頻繁施工。

實際上楊浦一直面臨人口外流的困境,近些年常駐人口不斷下滑,老齡化更是相當嚴重。

而這些東西,會直接影響居住體驗。

每次提到財政收入都會有人反駁:財政收入跟我們老百姓有什么關系,人均可支配收入才重要。

現在看來,人均可支配收入不重要,別人的收入跟你有什么關系?反倒是財政收入一定程度決定居住環境,繼而影響你的幸福指數。

楊浦能拿得出手的優勢還剩教育與醫療,兩者都是需要長期沉淀的資源,在學區房屢受打擊的背景下,楊浦的優勢還能保持多久?

▼

以上為正文

編輯∣環線咨詢

?本文版權歸“環線房產咨詢”所有

部分圖片來自網絡

進專屬粉絲群

一對一深度分析

請加下方客服小姐姐微信