國際空間站是怎么上去的,國際空間站怎么運上去的

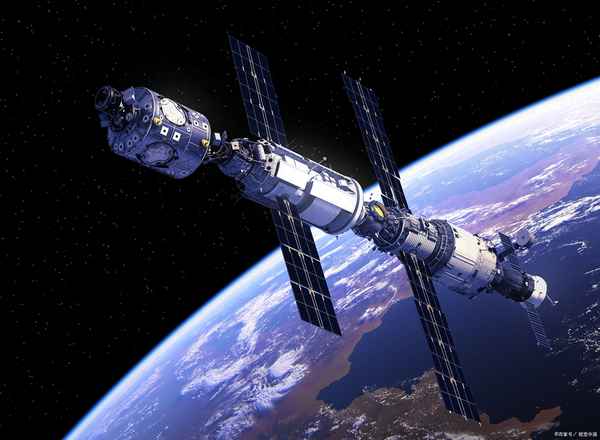

國際空間站,是在軌道運行最大的空間平臺,是一個擁有現代化科研設備、可開展大規模、多學科基礎和應用科學研究的空間實驗室,為在微重力環境下開展科學實驗研究提供了大量實驗載荷和資源,支持人在地球軌道長期駐留。

國際空間站項目于1993年由美國、俄羅斯、11個歐洲航天局成員國(法國、德國、意大利、英國、比利時、丹麥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士)、日本、加拿大和巴西,共16個國家聯合建造、運用和使用。

是有史以來規模最大、耗時最長且涉及國家最多的空間國際合作項目。自1998年正式建站以來,經過十多年的建設,于2010年完成建造任務轉入全面使用階段。

國際空間站主要由美國國家航空航天局、俄羅斯聯邦航天局、歐洲航天局、日本宇宙航空研究開發機構、加拿大國家航天局共同運營。

國際空間站最初的分工為:

美國研制試驗艙、離心機調節艙、居住艙、節點-1艙、氣閘艙、夯架結構和太陽能電池陣。

俄羅斯研制多功能貨艙、服務艙、萬向對接艙、對接段、對接與儲存艙、生命保障艙、科學能源平臺和2個研究艙。

歐洲研制試驗艙、自動轉移飛行器及節點艙-2、3。

意大利研制3個多用途后勤艙。

日本研制試驗艙,它由增壓艙、遙控機械臂系統、暴露設施和試驗后勤艙組成。

加拿大負責研制移動服務系統,該系統包括空間站遙控操作機器人系統--加拿大機械臂-2、移動基座系統和專用靈巧機械手。

巴西提供一些特殊試驗設備。

2020年8月,美國國家航空航天局和俄羅斯聯邦航天局發布聲明稱,國際空間站發生輕微漏氣,泄露點可能在美國艙段,漏氣沒有對駐站成員或國際空間站構成威脅。10月14日,俄羅斯載人飛船抵達國際空間站。11月18日,俄羅斯國家航天集團表示,國際空間站宇航員已經在俄羅斯”星辰“號服務艙裂縫處打上了”補丁“,以此來阻止空氣泄露。

2021年6月7日,俄羅斯太空探索機構總裁米特里·羅戈津說,如果美國不取消俄羅斯進步火箭航天中心和俄羅斯中央機械制造研究所的制裁,俄羅斯將在2025年退出國際空間站合作項目,并將建造自有空間站。

2022年2月,美國國家航空航天局(NASA)宣布,計劃在2031年摧毀國際空間站(ISS)殘骸將沉入南太平洋的無人區”尼莫點“(Point Nemo)。

目前在太空中運行的空間站有兩個,一個是以美國為主導,俄羅斯、歐洲航天局、日本和加拿大等16國參與建造的國際空間站;另一個是中國于2021年發射核心艙升空,并在2022年完成整體建造的”天宮號“空間站。

實際上,早在1993年國際空間站項目啟動時,中國就有加入國際空間站的意愿,但這一請求卻遭到了拒絕,中國當時之所以被拒之門外的原因主要有以下幾點:

1、美國以中國航天水平低為由,反對中國加入

美國認為,中國航天技術落后,讓中國加入等同于讓中國上太空補習班,對國際空間站的建設起不到多大的幫助作用。而美國的政策一向都是以遏制中國科技進步為目的的。

2011年美國國會出臺了一條修正案,名為沃爾夫條款。由弗蘭克·魯道夫·沃爾夫提出,內容是禁止美國太空總署(NASA)和白宮科技政策辦公室的任何聯合科技活動與中華人民共和國政府進行技術交流。2011年4月,第112屆美國國會批準了SEC 539國會法,并由時任美國總統奧巴馬簽署生效。

而后來在中國航天技術得到長足進步之后,為何仍然難以加入國際空間站?原因是以美國為首的西方國從中作梗,認為中國人金融國際空間站將會”威脅安全“。

此后中國一直努力想加入國際空間站,但是美國竟然提出,中國可以出資,可是不能共享空間站技術的無理要求,迫使中國只能放棄加入國際空間站的申請。

2、政治原因

由于中國是社會主義國家,政治制度,價值觀與西方國家完全不同,一直被它們視為另類。所以即使在當時已經有一些國家提出讓中國參與其中的情況下,出于政治目的,美國仍單方面阻止了中國的參與。

其實美國最初也是拒絕俄羅斯參與的,但是由于當時哥倫比亞號航天飛機發生爆炸事故后,美國已經沒有可用的航天飛機運送宇航員去空間站了,在此情況下,只能尋求俄羅斯的幫助。

而俄羅斯則提出了共享空間站技術的要求,這樣俄羅斯才加入到國際空間站項目的建設之中。

3、經濟條件尚未具備

上世紀90年代初,中國正處于改革開放初期,國家經濟建設亟需大量資金,而如果參與國際空間站的建設,需要投入幾十億美元的研發制造費用,這對于當時中國有限的航天經費來說,顯得十分緊張,而且還將影響到國內經濟建設的發展,因此,當時許多國家領導人都對該項目均持反對意見。

4、軍事原因

美國出于中國的定式思維,以中國航天有軍方背景為由拒絕中國加入國際空間站。早在上世紀90年代,美國就認為,中國將來會成為美國在全球的潛在競爭對手,尤其是在軍事方面。

就此美國認為,如果讓中國加入到太空建設中來,中國必然會利用相關技術來發展軍事技術,因此,無論是出于對中國崛起的警惕,還是是基于對中國發展科技打壓的目的,美國都需要阻止中國加入國際空間站。

美國出臺的沃爾夫條款中明文規定,禁止與中國進行此類合作,同時這一法律條款也反映出美國對”中國太空項目與軍方關系密切“的擔憂。

想不到,中國航天竟然”后來居上“,實現了反超!

雖然被國際空間站所拒絕,但是,我國仍根據自身國情建立了航天”三步走“發展規劃。即第一步,能上天;第二步,能出艙;第三步,建立小型空間站。

隨著中國經濟建設的高速發展,科技進步也取得了突飛猛進的成果。從2003年10月15日楊利偉首次踏入太空后,如今中國已經擁有了完全自主研發的”天宮“空間站,并且可以在其中開展正常的科學研究活動了。

雖然目前”天宮“與國際空間站仍存在一定的技術差距,但是,最值得驕傲和令人欽佩的是,”天宮“是完全由中國人自主研究、自主設計、自主建設、自主發射的。中國以一國之力,完成了需要數十個國家共同努力,才能完成的空間站建造任務,實現了人類航天發展史上一項震驚世界的壯舉。

結語

據美俄科學家預測,2024年國際空間站將會報廢,而重新建造并發射空間站,絕非花幾年時間就能搞定的,之后太空中唯一可用的空間站就只有”天宮“了。

中國天宮對世界采取開放姿態,目前已有27個國家通過了中國的層層考核,加入了中國空間站。這些國家有的出錢,有的出技術,不過其中沒有美國。并不是美國沒有申請,事實上美國早就遞交了申請,不過并沒有得到中國的批準,被拒絕的理由是“研究項目不達標”。

此外,由于是中國自己的空間站,所以所有標識全部使用中文,而且對于申請國也有漢語要求,現在這些加入中國”天宮“空間站國家的宇航員們,不得不花費大量時間來”惡補“中文,否則到了”天宮“,由于不懂中文,可能會出現無法使用空間站中的各種儀器設備的尷尬狀況。