遼寧綏中最美野長城被砂漿抹平真相 為何文物局又說是合法的?

把長城修成“路”,不只是“沒文化太可怕”

不到長城非好漢,到了“長城”冒冷汗。——這是今天我在看到一段被維修后的“長城”的感觸。

近日,一條“最美野長城被砂漿抹平,700年歷史的國寶面目全非”的帖子引發(fā)關(guān)注。

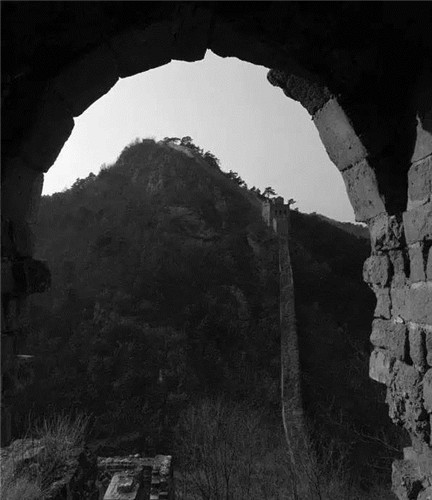

該段長城屬于小河口長城,是全國文物重點保護(hù)單位,位于遼寧省綏中縣,始建于明洪武十四年(公元1381年), 是遼寧境內(nèi)的明長城主干線,有“第三八達(dá)嶺”之稱。

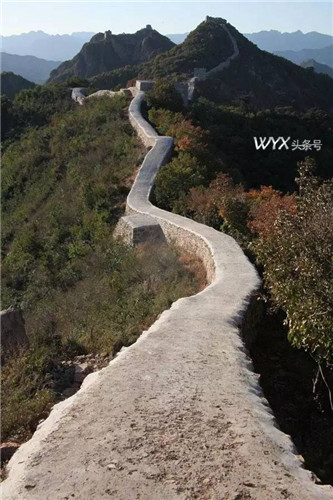

帖子給出的圖片中,一段長城的城墻頂面經(jīng)過修繕后,被一層灰色物質(zhì)覆蓋,原有的方磚和條石沒有顯露。乍看上去,已經(jīng)沒有了“長城”的概念,倒像是一條非常厚實的“路”。對此,網(wǎng)友驚詫而又憤懣:就差貼瓷磚了。

由于太過匪夷所思,語言不可描述,上圖:

把長城修成了“路”,這是網(wǎng)友的觀感,也是大眾的觀感。但針對網(wǎng)友的質(zhì)疑,當(dāng)?shù)匚奈锉Wo(hù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,此次修繕經(jīng)過國家文物局的審批,方案的設(shè)計、批復(fù)、工程監(jiān)理和驗收每一步都合理合法。

“合法合理”地把長城修成了“路”,恐怕更讓人難以接受。

沸騰通過新京報記者了解到,遼寧省文物局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,修繕工作是經(jīng)過專家考察論證的,他們也沒有想到,最后呈現(xiàn)出的這一段,會被修得這么丑。“沒想到”的背后,到底是哪個環(huán)節(jié)出了問題,值得追問。

2006年頒布的《長城保護(hù)條例》第二十三條明確規(guī)定,長城的修繕,應(yīng)當(dāng)遵守不改變原狀的原則。而現(xiàn)在,我們看到的修繕后的長城,如果不是烽火臺為聯(lián)想加持,給人的感覺更像是一條窄窄的水泥路,單從公眾的觀感看,顯然違背了“不改原狀”的原則。

事實上,這一原則也是文物保護(hù)和維修的根本原則、通用原則,某種程度上,就是一個常識。當(dāng)?shù)匚奈锉Wo(hù)單位違背了這一通行原則和常識,讓人匪夷所思。