紐約時報十大作家都是誰_紐約時報專欄作家

《紐約時報》書評11月29號發布了年度十大好書,五部小說、五部非虛構。看看有你喜歡的類型嗎?

小說類

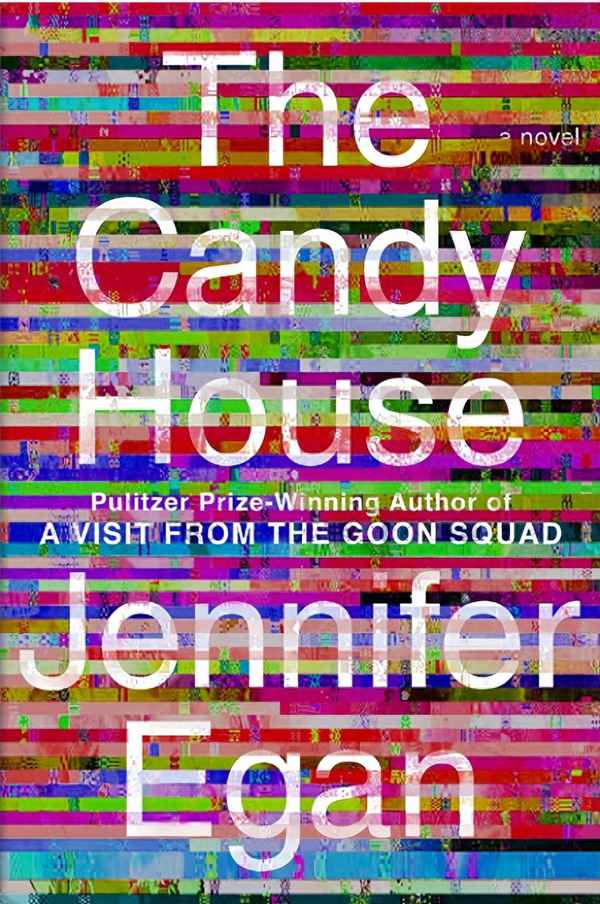

《糖果屋》,Jennifer Egan

01

作者曾經是喬布斯的女朋友,她2010年出版的《惡棍歸來》獲得了普利策獎,寫的是時間這條“惡棍”依次造訪13個故事里的主人公,青春逐漸消逝,夢想消耗殆盡,在時間這條長河的岸邊回望逝去的愛情、友情、遺憾、創傷。

這部續集比較科幻,設想科技巨擘布頓花費十年打造出了一個無意識平臺,它可以讓人造訪自己擁有過的記憶,還能讓人分享記憶以及交換探視他人的記憶。作者以環環相扣的敘事手法,透過多個角色數十年交織的生活軌道,展現了擁有無意識帶來的后果。

《19號收銀臺》,Claire-Louise Bennett

02

作者是一位定居于愛爾蘭的英國作家,這是她的第二本書,像她的處女作一樣,有著高超的語言技藝,以及黑色幽默,比上一本更有趣。講述一個年輕女子喜歡上了語言,它有一個特別的背景:人類的頭腦,一個杰出、怪異、有趣的頭腦。它是實驗性的、超現實主義的,讓人目眩神迷。它是寫給書籍的情書,為它們爭辯。

《惡魔銅頭蛇》,Barbara Kingslover

03

作者重新講述了狄更斯的《大衛·科波菲爾》(David Copperfiedl),書名叫Demon Copperrhead,背景變成了當代的阿巴拉契亞,觸及了童年貧困、上癮、鄉村征地等問題,更大的主題是一位藝術家的意識是如何形成的。跟狄更斯一樣,作者關心政治,描寫的范圍很廣泛。

《皺紋》,Namwali Serpell

04

小說的講述者在12歲時失去了她的兄弟,成長過程中她不斷地遇到跟他長得像的人。她跟其中一個建立了親密關系,他也被過去糾纏著。這本多層次的書探討了悲傷的本質,以及悲傷如何延伸和壓縮時間、重塑記憶、讓我們夢想別樣的現實。

《信任》,Hernan Diaz

05

作者揭露了20世紀初一筆美國財富的秘密,詳細描寫了一位紐約金融家的迅速崛起,以及他妻子高深莫測的天賦。小說的四個部分從不同的視角講述,改變敘述的方向,同時向亨利·詹姆斯、博爾赫斯等大師致敬。該相信事件的哪一個版本呢?作者挖掘了資本主義的運行機制,以及所謂杰出人物背后的無名之輩。

非虛構類

《廣闊的世界:動物的知覺

展示的隱蔽領域》,作者 Ed Yong

01

作者給自己安排了一個巨大的任務:讓人類邁出自己的知覺泡泡,去思考動物如何體驗世界。認知知覺的難度讓我們意識到,我們每個人都只抓住了現實的一小塊。埃德·揚是一個講故事的高手,大量關于動物的冷知識推動該書邁向其深刻的結論:這個廣闊的世界應該讓我們認識到我們是多么渺小。

《始終如一:一部回憶錄》,Hua Hsu

02

作者是《紐約客》撰稿人,他的回憶始于他1990年代中期在伯克利的求學生涯,愛好音樂,結識了一個日裔美國人Ken,他們的友情很深,但也很短暫,不到三年后,Ken在一場劫車案中遇害。他與Ken唯一的共同點是,他們都是亞裔,徐華的父母是臺灣人,Ken一家已經移居美國好幾代人了。“這本書不僅是關于悲傷和成長的,主要也不是寫亞裔美國人的,作者把握住了過去,傳達了它的情緒和特別之處,匯集了組成經驗的所有的時刻和動作。”

《不認識自己:不安的心靈

和塑造了我們的故事》,Rachel Aviv

03

這本書寫的是那些精神特別痛苦的人,作者自己6歲時就被認為有厭食癥,這種經歷讓她能夠理解故事如何澄清或者扭曲一個人的經歷。這并不是一本反精神病治療的書,它要做的是給共情和不確定性留下空間,探索故事的多重性,而不是急切地把它們解釋清楚。

《皮膚之下:種族主義對美國生活

與國家健康的隱蔽影響》,Linda Villarosa

04

作者通過歷史案例和獨立的報道,追溯了奴隸制的遺產對黑人健康的影響——生育、環境、精神。一開始講述了她自己如何意識到這些結構性的不平等,黑人孕產婦的死亡率,心臟病和高血壓的增多,證明了醫療系統中的種族主義。

《我們不了解自己》,Fintan O’Toole

05

作者是一位高產的隨筆作家和評論家,他說這本書是一部現代愛爾蘭個人史,記錄了愛爾蘭六十年的歷程中他個人的生活,展示了該國的劇烈變化,又幽默、感人地記錄了他自己的經歷。1961年,愛爾蘭有了自己的電視臺,一大半的節目都是從美國進口的,“所以Cisco Kid、Donna Reed、會說話的馬Mister Ed進入了我們的夢中。”他一些生動的句子有加萊亞諾的味道,“成為歐洲人就是不當英國人的終極方式。”“愛爾蘭經濟就像童謠中的矮胖子,膨脹、脆弱,洋洋自得地坐在高處,然后跌落下來。”