佛教怎么看邁克爾杰克遜-邁克杰克遜因果

從古老的梵劇到當今炙手可熱的寶萊塢電影,印度戲劇外形上的最大特征無疑是歌舞,而其內在,則一直體現著深刻的現實主義精神。

作為意識形態(tài)的一種,戲劇關注現實是一個普遍的現象。但印度戲劇所堅持的現實主義獨樹一幟。首先,印度戲劇取材往往不是生活的某一“面”,而是某一“類”,具有相當的縱深感;其次,印度戲劇絕少批判,而只是現象的展現;第三,印度戲劇注重故事的完整性,一般不進行直接的說教。

梵劇最早活躍的時期大約在公元前6到8世紀,正與佛祖釋迦牟尼得道的時間相合;而以劇本留存為證據的成熟梵劇,其體例成形約在公元一世紀左右,其時正是以普度眾生為宗旨的大乘佛教形成的時期,此時梵劇創(chuàng)作的代表人物馬鳴,被視為大乘佛教的創(chuàng)始人之一,是釋迦教義的積極踐行者,本身就被呼為“馬鳴菩薩”。這不由得讓人們產生一種聯想:印度戲劇,或許是在佛教世界觀指導下的一種普世工具;印度戲劇的現實主義精神,也許和“菩薩”以入世方式點化世人的精神一脈相承。

公元4到5 世紀,古典梵劇進入鼎盛時期,出現了杰出的劇作家迦梨陀娑,他的代表作《沙恭達羅》至今享譽世界。

《沙恭達羅》取材于史詩《摩訶婆羅多》和《蓮華往世書》,迦梨陀娑將其中一些支離的情節(jié)串連起來,敷演成劇。

自然的女兒沙恭達羅與出巡的國王豆扇陀一見鐘情,二人以不經父母之命媒妁之言的“干闥婆”的方式結為連理。離開凈修林時,國王留給沙恭達羅一只戒指作為日后相見的信物。思夫情切的沙恭達羅無意中怠慢了仙人達羅婆娑。仙人施展法力,將國王與沙恭達羅的那段美好記憶封存了起來,除非見到當初的信物,否則永遠無法喚起。身懷有孕的沙恭達羅進城尋夫的途中,信物戒指不慎失落河中。面對豆扇陀冷冰冰的拒絕,沙恭達羅不卑不亢,怒斥其背信棄義。傷心之際,她的母親、天女尼諾伽出現,將她救到天上。后來有漁夫從捕獲的魚腹中發(fā)現戒指,送交國王。國王記憶恢復,深為懊悔。這時,天帝出面斡旋,請豆扇陀出兵去征服惡魔阿修羅。得勝后,豆扇陀帶著這樣的功德羽化升天,合家團圓。

表面來看,這出劇的主題是愛情,但細究之,這只是一件世俗的外衣而已。作為這段“愛情”中的一方,豆扇陀是一個封建君主,身份高高在上,這次“一見鐘情”更準確的表述應該是“艷遇”。激情過后,豆扇陀留下一個戒指便揚長而去,其隱含的心理是,倘若對方能誕下一個“勇武無敵”的兒子,便和這母子相認,否則,便讓這一切如云煙散卻。而所謂仙人作梗,國王失憶的橋段,只是給這段“愛情”事實上的不平等做一個戲劇化的處理,為將來的“平等”埋下伏筆。

對沙恭達羅卻不是如此。這個純潔無瑕的少女把愛情看作是美好萬物中的極致,一切的束縛和桎梏都不會去影響和動搖她。甚至那枚含義曖昧的戒指,對她也是一個幸福的寄托。所以當她面對豆扇陀的拒絕時,才會爆發(fā)出那么大的能量——管你是誰,也不能褻瀆我的愛情。

當然,劇作者迦梨陀娑并不只是簡單地將目光投在愛情這一主題上。當時印度社會上的種種不平等才是他所關注的。所以,他創(chuàng)造出了一個“自然”的女兒沙恭達羅,她并未受到那些不平等制度的浸染,而是在山林中與花鳥百獸為友。在那里,眾生平等,萬物齊一。正因如此,她才有足夠的力量去挑戰(zhàn)俗世當中看似不可逾越的堅強壁壘——男尊女卑的婚姻制度,等級森嚴的種姓制度。

作為一個獨立個體的人,沙恭達羅有著完整的人格,她的自尊凜然不可侵犯。這個理想化的角色是一面鏡子,照出了不平等的社會現實。而最終兩人的愛情還是修成了正果,為了達到這個平衡點,豆扇陀先要通過打敗魔鬼的功德洗刷自己的過失,接著還必須放棄自己的王位,離開他可以呼風喚雨的人間。這是劇作者為這種不平等的社會現實開出的藥方,以現實的眼光看顯然太過浪漫,作為菩薩的勸諭,則很恰當。

18世紀末,電影技術的出現使古典戲劇走向衰落。時至今日,“寶來塢”已經成了印度戲劇的代名詞。

寶萊塢是位于印度孟買的廣受歡迎的電影工業(yè)基地的別名。印度人將“好萊塢”(Hollywood)的第一個字母“H”換成了本國電影之都孟買(Bombay)的字頭“B”,于是就有了“寶萊塢”(Bollywood)。

雖然只有一個字母的變化,其涵義卻極為深刻。既表明了印度電影對全球形勢變化的主動接受與跟隨,又顯示了一定要堅持自己民族特色的倔強。

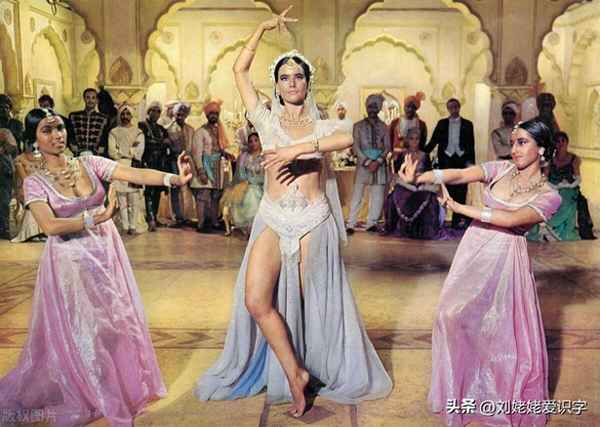

表面來看,寶萊塢的電影通常是音樂片,影片中至少要有一段唱歌跳舞的場面。 情節(jié)類型則多為通俗鬧劇,公式化的痕跡很重,經常會有命運不佳的情侶、憤怒的父母親、腐敗的官員、綁匪、心懷陰謀的惡人、淪落風塵的善良女子、失散已久的親人等等。

如果不考慮技術因素,寶來塢電影的這些外在形式其實與梵劇沒什么不同。歌舞也好,生活化濃郁的情節(jié)也好,都是為了吸引觀眾的注意。看似載歌載舞的印度當代電影,主題卻不甚輕松,譬如三農,譬如教育,譬如貧富差距、保障人權、打擊腐敗、公平公正……

《三個》是寶萊塢2011年推出的一部電影,講述的是印度頂級學府皇家理工學院的三個叛逆學生蘭喬、法汗、拉具的大學故事。影片直面僵化的印度教育(甚至是亞洲教育),返璞歸真地提出了幾個簡單卻尖銳的問題。

第一,教育的目的是什么?在全球頂尖的皇家理工學院,校長和老師們日復一日地忙碌著,學生們更是在教科書和考場間疲于奔命。但是,這條路的盡頭是什么?沒有人能回答得出來。即使有答案,也是要通過這樣的“苦修”,以求早日脫離這片苦海,去美國華爾街做個有頭有臉的上流人。在片中主人公蘭喬眼里,這個問題并不難,教育就是要讓學生們有自己的理想,大膽追求自己的人生目標,他說:“如果喜歡攝影,為什么和機械結婚,如果邁克爾·杰克遜的爸爸逼他成為拳擊手,拳王阿里的爸爸非要他去唱歌,想想后果會有多恐怖!”另一個主角鼓足勇氣告訴家人,自己想做的其實不是工程師,而是攝影師。面對父親的質問,他忍住哭泣,顫抖地回答:“爸爸,如果我是一個攝影師又怎么樣,我可能賺更少,車會更小,房子會更小,但我會幸福,我真的會幸福。”

第二,學習的正確方法是什么?應試教育、填鴨式教育……現實當中常見的教育模式在影片中一個都不少。與之相匹配的學習方式是:機械的死記硬背。

“什么是機器?”教授問。蘭喬回答:“任何能簡化勞動和節(jié)約時間的就是機器。天很熱,開一下按鈕,一陣涼風——風扇,是機器;和幾英里遠的朋友通話——電話,是機器;幾秒鐘內進行數百萬次計算——計算機,是機器;我們被機器包圍,從鋼筆尖到褲子拉鏈。”一邊說,一邊將褲子拉鏈拉上拉下地作演示。

教授想聽到的,不是這樣離經叛道的答案。一個優(yōu)秀的學生,應該這樣解釋“機器”這個概念:“機器是由相對運動固定的由相互連接的零件組成的,意味著功和能量的相互轉化……”與此相類,“書”只能是這樣的東西:“一種記錄、分析、總結、組織、討論及解釋信息的、有插圖或無插圖的、硬抄或平裝的、加套或不加套的,包含有前言、介紹、目錄表、索引的,用以增長知識、加深理解、提升并教育人類大腦的裝置,該裝置需要視覺、有觸碰的感官形式使用……”

怎么學習?蘭喬說,學以致用,足矣。按照學校傳統,新生入學第一晚必須只穿內褲向高年級學生致敬。來晚的蘭喬趁亂躲進宿舍,學長威脅:“數到10,要是不出來,就整個學期對著你的門尿尿!”蘭喬略略回顧了一下相關知識,迅速制作出一個自救的工具。他把燈上的電線繞在尺上,末端綁個金屬勺,從門下的縫隙中伸了出去。學長不明就里,真的開始撒尿,當尿液遇到勺子,一陣眩目的藍光閃過……畫外音響起:“鹽水是電的良導體,八年級物理。”

第三,是不是非要爭“第一”?競爭在管理學中是一種很有效的方式,引入教育領域卻帶來了一場災難。學生們對 “第一”的渴望居然超過了知識!

電影中有一個經典橋段:蘭喬被氣急敗壞的“病毒”校長拖上講臺,要求其演示“正確的上課方法”,他用好友的名字“生造”了兩個單詞,要在座同學“下定義”,結果同學們瘋狂翻書,以求成為“第一個找到答案的人”。時間到,自然沒人能找到答案。

“倒退一分鐘,當我提問時,你們對這個新知識感興趣么?你們不感興趣!你們都陷入了可怕的比賽,就要爭第一。就算你是第一,這又有什么用?你的知識會增長嗎?不會,增長的只有壓力。”

蘭喬的話,振聾發(fā)聵,但現實依舊殘酷。只想爭第一的“狼族式教育”給學生增加了難以想象的壓力。就在這部電影上映不久,孟買一所高中在48小時內有三位學生因不堪學業(yè)重負自殺。這使得電影中學生因為壓力過大而自殺的情節(jié)愈加灰暗沉重。經歷了喪友之痛的“”沖進辦公室,一字一頓地對校長說,殺死喬伊德,不是他脖子上的繩索,而是四年來的精神壓力!他們不是自殺,而是被!

教育是人類文明傳承中的重要一環(huán),遠不止表面看起來的課本考卷那么簡單。《三個》的創(chuàng)作者們以三個不為世俗所容的“”為鏡,映照出了當代教育的種種不合理現實。又以這三個“”為尺,丈量出了當代教育的誤差有多遠。這樣的“”,真正具有大智慧啊。

印度文明的一大特點是善于思考,不只是中國人比較熟悉的佛教,還有教眾甚多的印度教,教義中都包含著對生命的尊重和對人性的終極思考。而且,印度的許多智者似乎都對人性持否定的態(tài)度,這就是他們關注現實并且干預現實的思想基礎。早期的小乘佛教強調個人的苦行清修,現代的圣雄甘地提倡“純凈的非暴力不合作”,看似只是個人行為,但這些行為本身就包含著對現實的反抗,而且他們的行為事實上也對現實產生了極大的影響。崇神的印度教則讓人們有所敬畏,嚴格的等級制度也有積極的一面,可以時刻提醒人們不要“逾矩”,在自己的階層里“各親其親,各子其子”。至于大乘佛教,則更是在掌握理論高度的佛之下,有了專注現實的菩薩。

菩薩是巴利文“菩提薩埵”的簡稱,“菩提”意為“覺悟”,“薩埵”是“眾生” 或 “有情”的意思。菩薩作為已經“覺悟的眾生”,又以覺悟他人為己任,包括自覺和覺他兩層意思。不考慮其附加的宗教意味,廣義的菩薩可以理解為關注現實的智者。他們有著敏銳的觀察力和分析能力,對是非善惡洞若觀火,又對眾生關懷和尊重,以矯枉過正為義不容辭的責任。

這種責任既然以對人性的否定為基礎,又出于覺悟者的自覺,沒有行政資源可依,所以“菩薩”選擇的與現實對接的方式,不是中國式的“高臺教化”,而是由感性到理性的“點化”。戲劇,不論是梵劇,還是上世紀中后期的“新電影”和如今寶萊塢的商業(yè)片,一定程度上可以看作是智者們用“點化”方式警醒世人的一種工具。

與“教化”相比,“點化”與時俱進,隨物賦形,尊重時代的大趨勢,尊重所作用的對象,從外觀上就更容易被大眾所接受。喜歡看歌舞就來段歌舞,喜歡看喜劇就插科打諢大團圓,這顯然比讓“英雄模范高大全”空喊口號有吸引力。印度戲劇少悲劇佳作大約與此有關。

“點化”的另一個特點是對所著眼的現實問題進行深度徹底地鋪陳,以極度的暴露引起觀眾的思考。沙恭達羅前后所遭遇的天壤之別的“愛情”,在一枚戒指的考驗下原形畢露,“平等”這個社會問題便生動地凸現了出來。《三個》中,校長、教授、優(yōu)等生,一個個如同模式化生產出來的機器,沒有一絲人的靈動,當代教育的僵化現象令人觸目驚心。

“點化”有些直指人心的意味,對受眾來說,“頓悟”是自己隨著智者的指揮積極地去思考的結果,笑過之后,發(fā)現眼中蓄滿淚水,是非自然已經判明。沙恭達羅的自尊,三個“”的智慧,即使是中國的觀眾,也是深有所感。倘若換到中國觀眾更為熟悉的語境,號召大家向具有革命意識的沙恭達羅同志學習,向勇于創(chuàng)新的蘭喬同學致敬,這兩個人物,恐怕早就是過眼云煙了吧。