如果魚塘安裝了智能化投料機,在設定好喂食量和喂食時間后,飼料會定時定量地噴灑到水面上,即使不在現場,也能輕松喂養魚類。

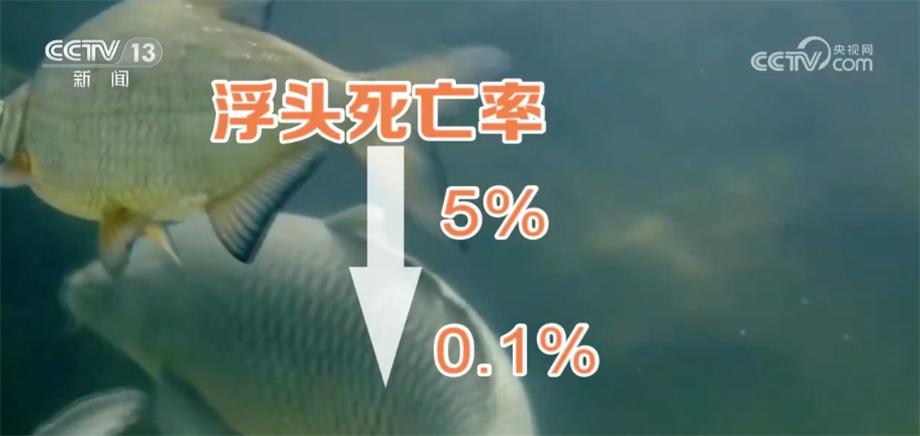

根據統計數據,采用新技術后,魚類的浮體死亡率已經從過去的5%下降到了現在的0.1%。在物聯網裝備的幫助下,更多農戶愿意嘗試高密度養殖。現在,平均每畝產量也增加了10%-20%。

我目前所在的地方是浙江湖州和睦村的一個數字生態漁倉。大家可以看到我身后有許多魚池。每個魚池大約占地28平方米,平均蓄水量約為30立方米。在這30立方米的水中,大約有近3000斤的魚。這是什么概念呢?以我們這個池子里的加州鱸魚為例,平均一條魚重約5兩。也就是說,這個池子里大約有6000條魚,相當于傳統水塘養殖的一畝養殖量。

我們知道養魚先養水,水質的要求對養魚非常重要。這么多魚生活在魚池里,它們產生的排泄物以及水中的雜質都會污染水體。那么該如何處理呢?大家可以看到我手邊正在噴水的裝置。我們可以明顯感覺到一股推力。幾個裝置共同作用下,整個魚池的水可以緩慢形成一個移動的漩渦,水中的雜質會隨著水流聚集到魚池中間,通過中間的排污管排入污水處理器。

沉積池分為三個級別的過濾程序,通過水生植物、微生物和過濾磚等凈化方法,實現養殖污水的自凈化。凈化后的水可以再次被用于養殖,沉積的淤泥還可轉化為優質肥料,實現低排放且自循環的綠色養殖。

總臺記者朱睿祺:養魚從過去憑借經驗到現在通過一部手機實現科學管理,物聯網等科技成果的應用打破了傳統漁業養殖的限制。讓農戶既能輕松養魚,也能養好魚。在湖州的未來農場”,工作人員還在積極探索更多可能的新型養殖方式。相信不久的將來,岸上漁倉、無人漁場等數字漁業應用將有更廣闊的前景。