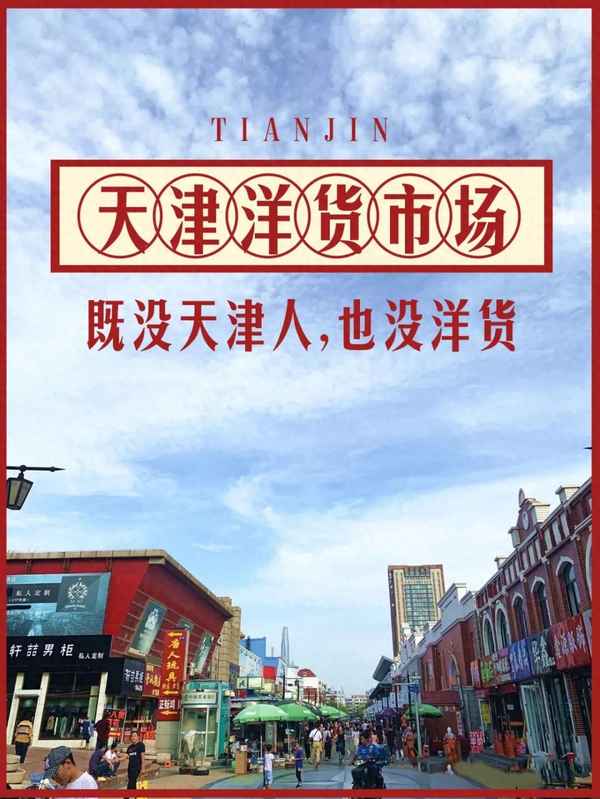

天津塘沽洋貨市場怎么樣、2021年塘沽洋貨市場開了嗎

天津塘沽洋貨市場,是華北地區首家專門進行進口貨交易的市場。

二十年前想在洋貨干個買賣,可以說是一鋪難求,就跟當年的大胡同一樣,必須煩人托竅才能租著個攤位。

賣家只要有渠道,別管什么汽車、摩托、家電、攝影器材、服裝、手表…隨便拎一個就能在洋貨里賺上一筆。

那年頭消費水平不高,老百姓空閑時間也多,再加上市場里假貨少,所以買家能撿便宜,賣家生意也好做。

時過境遷,隨著網絡、新媒體的沖擊,代購、跨境免稅店的落戶,假貨、騙子的泛濫……洋貨這個傳統到骨子里的市場早就已經奄奄一息。

但只要當年去過洋貨的人,還是忘不了它最輝煌的樣子……

洋貨市場的前身

洋貨市場,一般認為是上世紀60年代末、70年代初形成雛形的,賣家很多是跑船的海員,東西主要來自日本、俄羅斯和東南亞等國家,都是船員后下船販賣,因為當時中國的貿易伙伴主要是這些國家,所以歐美的東西并不多見。

最初形成的洋貨市場在今天的新洋市場一帶,最開始是有幾個人往街邊一站,看見有人,就從懷里掏出個望遠鏡這類的玩意兒上前搭訕,有心買的,就會討價還價,成交也是水到渠成的事。

后來這種銷售方式被東站偷手機的學會了。

上世紀70年代末,小平同志實行改革開放政策,塘沽正是天津開放的前沿,天津港與160多個國家和地區的300多個港口有貿易往來,為洋貨市場的發展提供了得天獨厚的條件。

在老塘沽四中西圍墻,今天的向陽西街馬路邊上,自發形成了很多舊貨攤,賣家逐漸形成規模后,販賣的商品也豐富起來:

東芝、日立的電視機、空調、吸塵器,山水的音響,雅嗎哈的電子琴,煙、酒、打火機、皮鞋……

最開始的時候沒有摩托車,只有自行車,主要集中在四中門口或馬路邊,賣的都是日本富士、掘井、川琦等牌子的舊自行車,那絕對是不摻假的進口貨,賣主都是塘沽人或天津人,外地人很少。

也是從這時起,洋貨市場進入了發展期。

洋貨市場的初盛

1989年,洋貨市場由過去的自由交易場所搬遷到了吉林路一帶,由政府改造成了頂棚式市場,棚子周圍是一間間的小房子,將擺賣的產品分門別類,逐漸規范經營。

90年代,中國的改革開放進入大發展時期,中國人對新鮮的洋物件開始情有獨鐘,那陣友誼商場里也賣洋玩意兒,但價格貴得離譜,沒人買得起,據說那地方服務員不會外語都應聘不上,說白了就是不接地氣兒了,老百姓去那也是看看新鮮玩意,真正能買的起的人少。

紅極一時的希爾頓

而洋貨市場的洋貨雖然也貴,至少能讓人接受,尤其是二手日本的電子產品和自行車,成本低的可憐,所以賣家的出價也有很大的劃價空間,真有心買的,搭上時間肯定能劃不少錢。

洋貨市場的客流量在4萬人次左右,別說離著100里地的天津人,就連北京、河北、山東等地的人當年都會慕名而來,有的旅行社甚至把洋貨當旅游景點,帶著游客來淘貨,那地位跟現在的古文化街差不多。

在互聯網不發達的年代,口口相傳的人肉廣告促進了洋貨的發展,也打響了洋貨市場在華北地區乃至全國的知名度。

洋貨市場的沒落

大約在90年代末期,洋貨市場開始走下坡路。

洋貨市場一開始也有假貨,但比例不大,只要眼力好還是能買到好東西的。

但是到2000年以后,隨著我國打擊力度的加大,真正的洋貨逐漸淡出了市場,洋貨市場貼牌的“洋名牌”,大部分已名不符實。

尤其到后來東北、南方人介入后,雖然經營的產品基本還是老玩意,可假貨更泛濫了。

放眼望去全是冒牌洋貨、仿造洋貨和不是洋貨的“洋貨”,以至于再往后,去洋貨市場根本不再需要眼力,因為那東西根本就沒有真的。但也有“好處”,就是買家討價還價的余地更大了。

很多人說去洋貨砍價要對半砍,但經過各方打聽以及親眼所見,市場里商品的成本,要遠遠低于要價的50%,至于空間多大,您自行發揮想象力。我反正在高中時陪我哥去那買魚桿,親眼看著他最后把價砍到就剩個零頭。

除了東西假以外,在嚴打之前,洋貨市場還能找到很多“違禁品”。10米外能打穿聽裝易拉罐的仿、見縫插針的、偷水的強磁鐵……

這些違法的東西有的甚至敢明目張膽的在大街上賣,套個黑色塑料兜,跟平常買的海鮮沒什么區別。送到你手上的時候還得加一句“兄弟別在這驗貨,我這行是賣口碑的。”

各種騙子,各地區的人在這里拉幫結派,大家各自的“專業”也不一樣。

迎面一個東北大哥拎著一串大金鏈子,嘴里嚷嚷著“三塊錢三塊錢”,你要是嘴欠,上前問一句,他也不藏著掖著,直接就說是假的,然后立馬套你脖子上,再告訴你三塊錢是一厘米。

最后拿出尺子一量,一共一米多。

能不能脫身就看你造化了。

洋貨市場里的人

在主管部門大力度的整頓后,洋貨市場終于沒了這些“邪乎”玩意兒,“凈化”過的洋貨,剩下的只有科威特的臺燈、法國的香水、俄羅斯的望遠鏡(在這賣東西前面必須加個地名,不能加國內的,你弄個“王串場巧克力”那賣不出去),沒有店主不說自己的東西是“精品”。

你要看上一塊勞力士,老板一邊準跟你吹NB一邊報價:

“兄弟這個可是不錯,都是好貨,一千五。”

“六十行嗎?”

“兄弟痛快人!拿走!”

“我那邊看看去,一會回來拿。”

而這就是洋貨市場的風氣,客人偶爾和賣家聊上兩句,也都是逗悶子,因為大伙心里都明白:

你賣的不是真的

你也不是真買

嘛錢不錢的

樂和樂和得了

于是,人們很少再來洋貨,即便來,也不再抱著淘換東西的態度,都是順腳逛一逛,找尋一種過去的記憶,尋找一下舊時代的特色。

到了2015年,洋貨市場被列入濱海新區首批13個整治項目中唯一重點區域治理項目,包括統一更換牌匾、加裝統一材質和顏色的玻璃展示柜、貨架等。

規整后的洋貨市場內,雖然購物環境變得更舒適了,但落寞的局面已難以挽回。

在隆洋百貨,柜臺里擺著“進口眼鏡”、“高檔手表”,精品店賣著“奢侈品大牌箱包”,同質化嚴重的商品不再有競爭力,沒人再比產品質量和后期服務,更多的是比誰家的價格更低。

但即使價格低,來這里的人仍然很少,人們都一窩蜂的涌入佛羅倫薩小鎮,沒人再提起土掉渣的洋貨市場。“低價甩”、“轉租”的廣告無時無刻不在宣告著這里輝煌年代的落幕。

平心而論,無論在哪個商場,倒閉關門都是常事兒。

但對于經歷過門庭若市的洋貨市場而言,現在只能習慣這種冷清的氣氛。不論是老隆洋,還是新洋貨商城,擺滿貨品的店鋪門口門可羅雀。

對于洋貨市場,我們遲早都要說出那句“再見”,剩下的也許只是時間問題了。

二十年前的洋貨摩肩接踵熱鬧非凡,琳瑯滿目的商品令人慨嘆制造商豐富的想象力。

二十年后再見洋貨,時光仿佛在這里定格,東西依舊,只是人氣不再,讓人不再會有任何購物的欲望。

洋貨市場沒落的原因有很多,電商沖擊、商品同質化、管理不善等等,但根本原因還是在于人。

試問曾經那些只想著坑一波就撤的淘金客們,

你們有誰在乎過這座市場的真正命運呢?