不想干了怎么寫辭職書-不想干了怎么寫辭職書20字

一八六七年十二月二日,于華盛頓。

我辭職不干了。看來,政府機構大體仍舊照常運轉,然而它在體制上總像缺少了一點兒什么。我原先是參議院貝殼學委員會的職員,后來我摜了紗帽。我看得出,政府中其他官員分明都存心不讓我對國家大事抒發己見,以致我再不能同時既保住我的職位,又維持我的自尊心。如果我一樁一件地列舉出本人在政府中任職那六天里所受的許多骯臟氣,那我盡可以根據它們寫成一大卷書。政府一經派我在參議院貝殼學委員會里任職,此后就不許我跟抄寫員打彈子。且不管這件事叫人感到多么冷清無聊吧,但是,只要內閣中其他成員對我以應有的禮數相待,我仍舊會忍耐下去的。然而,我并沒受到應有的禮遇。每次注意到一位部長在執行一條錯誤的路線,我就丟下所有的公事,跑去找他,試圖把他扭轉過來,因為那是我的責任呀;然而他們一次也沒因為我這樣做而感謝我。單說那一次我完全是出于一片好意,跑去見海軍部長,說:

“閣下,我看法拉格特海軍上將[16]只是在歐洲打過零星的遭遇戰,那樣子簡直像是帶著干糧出去野餐。喏,也許有人以為那樣很好,可我的看法就不同。如果沒什么硬仗叫他去打,那干脆就叫他回來吧。別叫他一個人領著一大支艦隊出去旅游呀。那樣太浪費了。請注意,我并不反對海軍將領旅游——但那必須是合理的旅游——經濟的旅游。喏,他們可以乘上筏子沿密西西比河順流而下……”

我真希望你們聽一聽他那樣咆哮如雷!人家還以為我犯了什么彌天大罪哩。可是,我也不去計較它。我說乘筏子游覽很便宜,它像共和黨人辦事一樣簡單,而且十分安全。我說,如果要安安逸逸地旅游,再沒比乘筏子更好的了。

這時候海軍部長問我是誰;我告訴他我是政府官員,他要知道我當的是什么官,我并沒注意他這句話問得有多么古怪,我說,既然我是以同一政府的官員的身份去到那里,我不妨告訴他我是參議院貝殼學委員會的職員。瞧他當時那樣大發雷霆呀!最后他命令我離開那里,叫我以后只管自己的事。我首先想到的是要罷了他的官。但是,那樣做會連累其他的人,而實際對我并沒有好處,所以我還是讓他留任了。

我下一步是去找陸軍部長;他起先根本不愿意接見我,后來知道我是政府官員才同意了。然而,要不是因為我有要事造訪,猜想他還是不會放我進去的。我向他借了個火(當時他正在吸煙),接著就對他說,他曾經為李將軍[17]及其戰友編制的口令規定進行辯解,我認為那件事倒是無疵可議的,可我就是不同意他在大草原上跟印第安人作戰的方式。我說他那樣作戰,兵力太分散了。他應當把印第安人更緊密地聚集在一起——把他們聚集在一個地形對我們有利的地方,讓雙方都可以在那里做出充分的準備,然后來它一次大屠殺。我說,對一個印第安人來說,再沒比進行一次大屠殺更能使他知道我們的厲害的了。如果他不贊成這樣一場屠殺,第二個制服印第安人的最可靠的方法就是讓他使用肥皂,再向他灌輸教育。肥皂和教育雖然不能像屠殺那樣立見功效,但是,日子久了,這兩者更能夠要他的命;因為,你雖然把一個印第安人殺得半死,他仍舊會恢復健康,但是,一旦讓他受了教育,把他洗得干干凈凈,那他遲早非完蛋不可。那樣就會摧毀他的體質;那樣就會砸爛他的命根子。“閣下,”我說,“時刻已經到來,必須立即采取一次驚心動魄的殘酷行動。就用肥皂和識字課本去整治所有蹂躪大草原的印第安人,讓他們統統完蛋吧!”

陸軍部長問我可是一位內閣成員,我說正是。他打聽我擔任的職位,我說是參議院貝殼學委員會的職員。這時候他就以“藐視長官”的罪名命令拿下了我,而我就在失去自由的情況下消磨了那一天的大好光陰。

我幾乎下定決心,準備從此以后鉗口結舌,隨政府任意行事,但愿他們好自為之。可是,責任感激發了我,我要盡自己的責任。于是我去拜訪財政部長。他說:

“您要什么呀?”

我可沒防著他有這么一問。我說:“要點甜潘趣酒吧。”

他說:“如果您到這兒來有什么事,閣下,那就請說吧——盡可能說得簡括一些。”

于是我說,他這樣突然調換了話題,使我感到很是遺憾,因為我覺得這樣待客是十分無禮的;但是,在當時的情況下,我最好還是不去介意這件事,我應當把話直接說到點子上。接著我就開始苦口婆心地勸導他,說他寫的報告過分冗長。我說那樣寫法是浪費筆墨,是不必要的,是措詞拙笨的;報告中沒描繪的文字,沒詩意,沒感情——沒主角,沒情節,沒圖畫——甚至沒一幅木版畫。顯而易見,是不會有人閱讀它的。我再三勸他不要發表那樣一篇文章,以免有損他的令譽。如果他真的希望蜚聲文壇,那么他就必須在他的作品中摻入更多的花哨。他就必須略去那些枯燥無味的瑣碎細節。我說,一本歷書[18]之所以受人歡迎,主要就是因為它刊有詩歌,載有謎語;如果能夠在他寫的財政報告里前后穿插一些謎語,那樣就可以增加它的銷量,那樣它的收益就將超過它能列入報告的全部國內稅收。我說這些話的時候,懷著最良好的意愿,可是那位財政部長卻勃然大怒。他甚至罵我是一頭蠢驢。他好像懷著深仇大恨似的罵我,說如果我再去那兒干涉他的事,他就要把我從窗子里扔出去。我說,如果不以和我官體相稱的禮數相待,我就要拿起我的帽子離開那里。而結果呢,我真的是那樣做了。他那情形就好像是初出茅廬的作家。那種人在剛發表了他們第一本書的時候,總是以為自己知道的要比任何其他人知道的更多。誰也休想能夠向他們略進片言忠告。

看將起來,在政府中供職的整個期間,我無論以官員的身份去做什么事情,都會給自己招來麻煩。然而,不論做了什么事情,不論嘗試什么事情,我都認為那是從祖國的利益出發的。由于所受的委屈給我帶來了痛苦,可能我不得不做出偏激和有害的結論,但是,我當然認為,國務卿、陸軍部長、財政部長以及我的其他同僚,從一開頭起就串通一氣,陰謀把我從政府中排擠出去。在政府中供職期間,我總共只出席了一次內閣會議。可單是那一次已經夠我受的了。白宮門口的門丁好像不愿意給我帶路;后來我問其他閣員可曾到齊。他說他們已經到齊,于是我就走了進去。他們都在那里;可是誰也不向我讓座。他們都下死眼瞪著我,好像我是一個似的。總統說:

“喲,閣下,您是誰呀?”

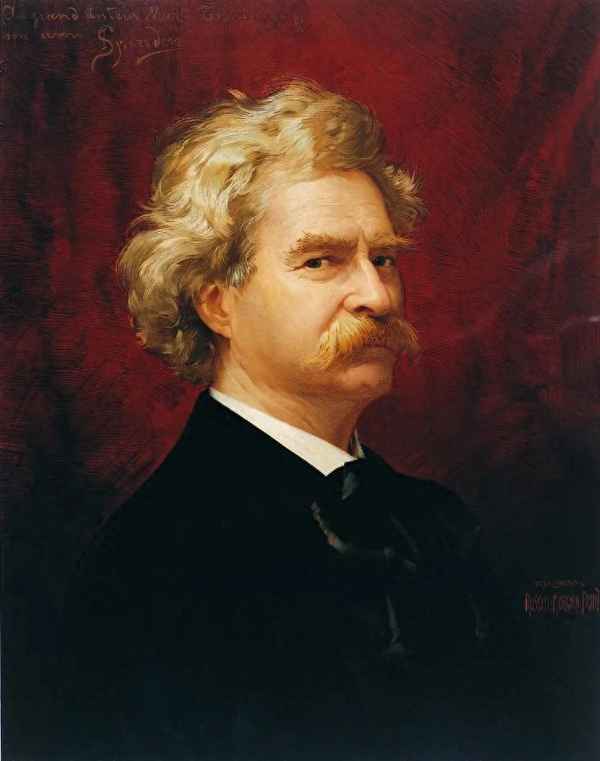

我把我的名片遞給他,他讀道:“尊敬的馬克·吐溫,參議院貝殼學委員會職員。”接著他就用眼把我上上下下細細打量了一陣,好像以前從來沒聽見過我這么一個人似的。財政部長說:

“這就是那個愛管閑事的蠢驢,他勸我在我那份報告里寫一些詩歌和謎語,好像是我在寫歷書似的。”

陸軍部長說:“這就是那個想入非非的家伙,他昨兒去找我,提出了一項計劃,說什么要用教育把一部分印第安人害死,然后把另一半人屠殺了。”

海軍部長說:“這年輕人我認識,就是他上星期里一再跑去打攪我的。他不滿意法拉格特海軍上將指揮整個一支艦隊,從事他所謂的‘旅游’。他還提出了什么乘筏子旅游的瘋狂辦法,那些話太荒謬了,這里我就不去重述它了。”

我說:“先生們,我已經覺察出,這里的人都存心要丑化我任職期間的一切作為;我還覺察出,他們都存心阻止我在討論國是的時候抒發己見。今兒他們根本沒去通知我。我完全是適逢其會,得悉這兒要召開一次內閣會議。好吧,這些事都別去提了。我只要知道一點:這兒是不是在開內閣會議?”

總統說:“是在開內閣會議。”

“那么,”我說,“就讓咱們立刻談正經的吧,別這樣很無謂地在官場作風方面找碴兒,浪費了寶貴的時間。”

這時候國務卿開始發言,瞧他老是顯得那么和氣,他說:“年輕人,你弄錯了。參議院職員并不是內閣成員。說來也怪,國會大廈看門的也不是內閣成員。因此,盡管我們在考慮國是的時候想要借重您的非凡的智慧,然而,由于法律所限,我們卻不能利用它。現在只好在您不出席的情況下繼續討論國家大事了;萬一此后發生了什么不幸的事故(看來,這是很可能的),您也不必心里難過;您應當感到安慰,因為您已經用言語和行動盡力設法消除這場災難。我祝您幸福。再見啦。”

這幾句口氣親切的話,平息了我的滿腔憤懣,我離開了那里。然而,一名國家的公仆是永遠不會安享太平的。我剛回到國會大廈我那間小屋子里,也像議員那樣把兩只腳蹺在桌子上,這時候一位貝殼學委員會的職員怒沖沖地走進來說:

“你倒是跑哪兒去了這么一天?”

我說,我是去出席內閣會議了,那是我責無旁貸的事。

“出席內閣會議?我倒挺想知道你在內閣會議上干些什么?”

我說我是去備咨詢的——為了拿話堵回他去,我說這件事根本與他無關。這一來他就變得傲慢無禮。最后說,三天前他就叫我抄錄一份談殼[19]、雞蛋殼、蛤蜊殼,以及其他天知道什么與貝殼學有關的報告,可是誰也找不到我。

這一來我可忍無可忍了。這是一根壓折了“職員的駱駝背”的羽毛[20]呀。我說:“閣下,您以為我會為了一天拿六塊錢就這樣干下去呀?如果您有這種想法,那還是讓我提請參議院貝殼學委員會另請高明吧。我可不是屬于任何派系的奴隸!收回你們那份辱沒人的委任狀吧。給我自由,否則我寧可去死!”

從那時候起,我就跟政府一刀兩斷了。我遭到政府部門的冷眼,受到內閣閣員的怠慢,最后又被那個我力圖為其效勞的委員會的主席訓斥了一頓;在備受迫害的情況下,我雖然完全不顧我顯要的地位帶來的風險,但也絕對無心戀戰,終于眼看著瘡痍未復的祖國處于危難中而拋棄了她。

但是,我已經給政府當了一個時期的差,所以我把我的收費通知單送了去:

美利堅合眾國:

遵賬應付參議院貝殼學委員會尊敬的職員以下各項費用:

應陸軍部長咨詢,需收費50元

應海軍部長咨詢,需收費50元

應財政部長咨詢,需收費50元

應內閣咨詢,免予收費

經埃及、阿爾及爾、直布羅陀、加的斯去耶路撒冷,

往返旅費津貼[21],以里程計共14000英里,每英里收費2角,共計 2800元

任參議院貝殼學委員會應領薪金:在職共6天,每天以6元計 36元

合計 2986元

除了職員的薪金給這區區三十六元而外,收費單上的其他費用一筆也沒償付。財政部長是存心跟我為難到底呀,他一筆勾銷了所有其他項目,只在收費單邊上批了“不準”兩個字。這樣,他們終于選擇了另一個可怕的辦法。竟然出現了抵賴償還債款的事!這個國家可完蛋了。

我暫時結束了我的仕宦生涯。就讓那些甘心受騙的職員繼續留任吧。我在各部里認識了許多這樣的人,他們從來沒接到召開內閣會議的通知,而國家領導人也從來不去征詢他們對戰爭、財政或商業的意見,就好像他們不是政府的官員似的,但是,他們竟然會一天天守著他們的職位,繼續從事他們的工作!他們也知道本人對國家的重要性,而且都不知不覺地讓這種想法在他們的神態中,在他們去飯館里點菜的時候流露出來——然而,他們卻繼續從事工作。我認識一個人,他的職務是從報紙上剪下各式各樣的小圖片和短文,粘在一本剪貼簿里——有時候一天所粘的達八張到十張之多。他雖然手藝不大高明,但總是盡力而為。那種工作是十分累人的。它對智力是一種消耗。然而,他一年只能領到一千八百元的薪俸。憑那個年輕人的頭腦,如果肯選擇其他行業,他可以攢下成千上萬元。可是,不——他有著一顆忠于祖國的心,只要祖國還存下一本剪貼簿,他就要永遠為它效勞。我還認識幾個職員,他們雖然不會寫出很好的文章,但是都很高貴地將自己所有的知識全部貢獻給祖國,為了每年領二千五百元薪俸而繼續辛勞受苦。他們寫出來的東西有時候還得由其他職員重新改寫;但是,如果一個人已經為祖國盡了最大的努力,難道祖國還能對他表示不滿嗎?再說,還有一些職員,他們沒有正式的職位,都在一等再等,長期等候填補一個空缺——耐著性子等候有一個報效祖國的機會——而這樣等候著時,他們一年最多只能領到二千元薪俸。這情況是凄慘的——這情況是非常非常凄慘的。某國會議員有一個朋友,他很有才能,但是沒一官半職可以讓他施展他那過人的才干,這時候議員就將他推薦給國家,讓他在某部門里當一名職員。于是那人就不得不在那個部門里做一輩子苦工,給那個從來不顧念他、從來不同情他的國家拼死賣命地——而為了這一切所得的酬報只是一年二三千元的薪俸。將來,等我全部列舉出幾個部門里所有的職員,說明他們必須完成的任務,以及他們為此所能獲得的報酬,那時候諸位就可以看到,我們現有的職員人數實際上不及需要的一半,而這些人所領的薪俸更低于他們應得的一半啊。

一八六八年