螳臂當(dāng)車出自哪個典故,螳臂當(dāng)車的典故

源自安陽的成語典故·

衛(wèi)靈公的螳臂教育教出怎樣的兒子

李恩義

“螳臂當(dāng)車”這個成語出自《莊子·人間世》。

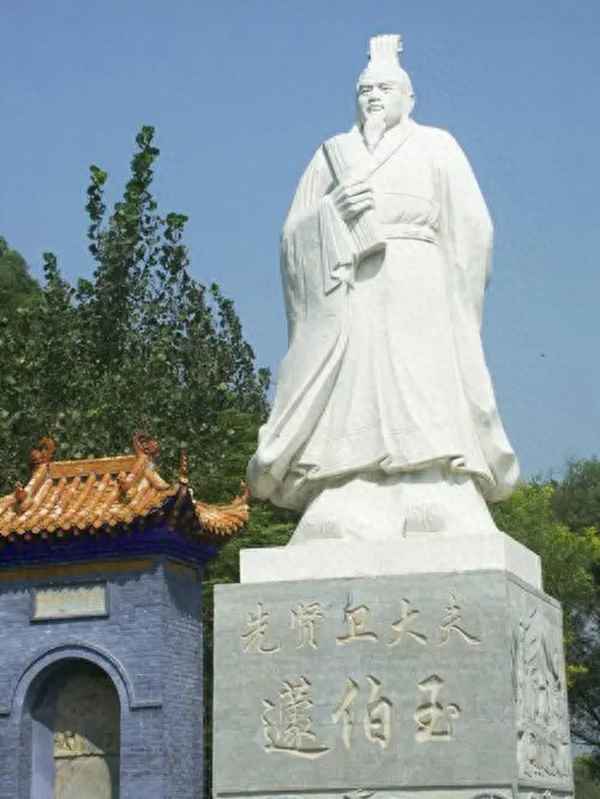

蘧伯玉是春秋衛(wèi)國有名的賢人,內(nèi)黃縣人,內(nèi)黃縣城舊有蘧伯玉故里碑和蘧公祠。他做事光明磊落,為人無私正派,享有很高的威望。

魯國有個賢人名叫顏闔,被衛(wèi)國靈公請去當(dāng)其太子蒯瞆的老師。顏闔聽說蒯瞆德性不佳,是個很暴戾的人。到衛(wèi)國后,就先去拜訪衛(wèi)國賢者蘧伯玉,請教如何教好蒯瞆。蘧伯玉回答說,您先來問情況是對的,有好處,但要想用您的才能教好太子是很難達到目的的。并進一步說道:“汝不知夫螳蜋(同螂)乎?怒其臂以當(dāng)車轍,不知其不勝任也,是其才之美者也。戒之,慎之!”

“螳臂當(dāng)車”用來比喻不自量力。

蘧伯玉畫像

衛(wèi)靈公是個喜歡吃喝玩樂的國君,不喜政事,還長期迷戀重用無才無德的彌子瑕。

有其父必有其子。太子蒯瞶就是一個兇頑暴戾的人,而且不講恩義道德。屬于“豎子不可教”的人。

公元前480年,太子蒯瞶在晉國趙鞅(趙簡子)的幫助下,偷偷回到衛(wèi)國,趕走了他的兒子姬輒當(dāng)了國君,即衛(wèi)莊公。他本該好好感謝趙簡子,但他是個忘恩負義的家伙,當(dāng)了國君高傲自大,根本不把趙簡子放在眼里,在兩年多的時間里不肯到晉國表示謝意。趙簡子十分不滿,就派使者去衛(wèi)國見蒯瞶,轉(zhuǎn)告他應(yīng)該向晉國表示一下。誰知蒯瞶竟然斷然拒絕,趙簡子大怒,立即派晉國軍隊攻打衛(wèi)國。

顏闔

蒯瞶自知軍力懸殊,向齊國求援,齊衛(wèi)兩國聯(lián)合把晉國打敗。趙簡子越想越生氣,又集結(jié)優(yōu)勢兵力去攻打衛(wèi)國。在大軍即將攻破衛(wèi)國都城的時候,沒想到城內(nèi)的老百姓到把蒯瞶趕出了都城。衛(wèi)襄公的孫子公子般當(dāng)了國君。

這蒯瞶雖然是個不得人心的人,丟了王位并不死心,見趙簡子把軍隊撤走,在齊國幫助下,返回衛(wèi)國,趕走了只當(dāng)了一個月國君的公子般,再次奪回了國君寶座。

蒯瞶貪樂無度,暴戾成性,仍然不吸取當(dāng)政時的教訓(xùn),繼續(xù)為非作歹,暴虐人民。命人毀掉了無辜的戎鎮(zhèn);時見到一個長頭發(fā)的漂亮女人,就命人強行剃掉人家的頭發(fā)為愛妃做發(fā)髻······

蒯瞶的倒行逆施引起國人強烈憤慨,尤其是都城帝丘的工匠對他恨之入骨。他為了滿足自己和宮妃玩樂的需要,命令工匠限期做成功藝術(shù)品,否則殺頭,為此不知多少人被打命。于是工匠們聯(lián)合起來造反,把蒯瞶再次趕出都城。這次他沒有以往的幸運,出城時先摔斷了腿,逃到今內(nèi)黃縣楚旺時,被圍困。憤怒的人們要用大刀砍他,他掏出身上的佩玉,讓放他一馬。說:“放我,我與汝璧。”遭到拒絕:“殺汝,璧其何往?”人們恨透了蒯瞶,工匠領(lǐng)袖已氏舉起鋒利的大刀一刀砍下了他的腦袋。

衛(wèi)靈公

自古教育子女是大事,父母這個第一任老師就是榜樣,榜樣豎得好,孩子就受益,就品正德高。反之則子孫惡俗,走邪路。俗話說“大梁不正二梁歪”,“啥大人啥孩子,啥蘿卜出那啥苔子”,就是這個道理。我們大人千萬不能學(xué)衛(wèi)靈公,只知吃喝玩樂,不務(wù)正業(yè),等到認識到孩子成了問題,再去教育,就成了螳臂擋車,徒勞無功。孩子錯過了最佳習(xí)慣養(yǎng)成的時機,就成了正月十五貼門神——為時已晚了。到那時也許就會像衛(wèi)靈公的兒子蒯瞶,人人唾棄,被人殺戳的下場。教育子女先教他做人,學(xué)會做人還怕他不成材嗎?

2015·10·4于娛人齋