以一字結(jié)尾的成語(yǔ)(一字結(jié)尾成語(yǔ)大全集)

作家的光環(huán)掩蓋了卡爾維諾在童話領(lǐng)域的深度研究——在二戰(zhàn)后,卡爾維諾歷時(shí)兩年收集、改編了意大利童話。這種研究的動(dòng)機(jī)或許緣起自他青少年時(shí)代的精神成長(zhǎng),又在某種程度上影響了他的小說(shuō)創(chuàng)作。

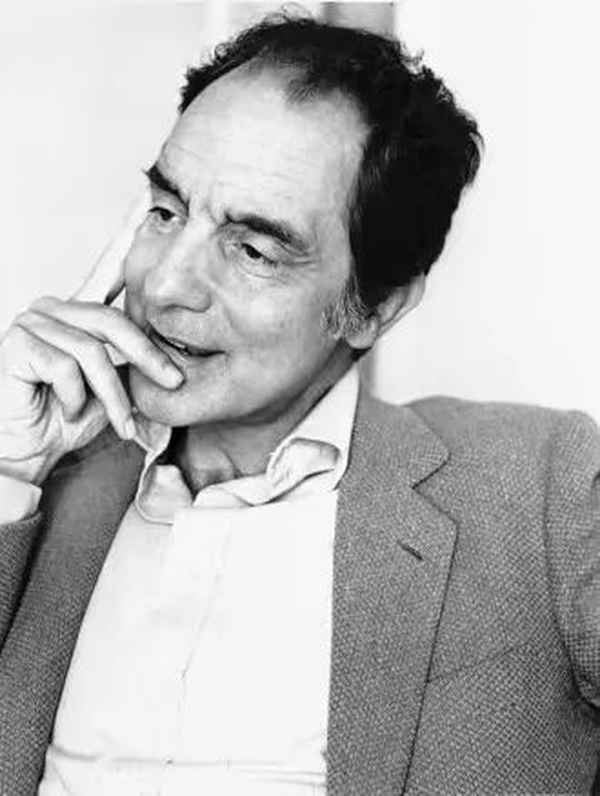

伊塔洛·卡爾維諾(1923-1985)。

關(guān)于童話的本質(zhì),卡爾維諾這樣闡述道:“對(duì)世界的偉大闡釋總是看起來(lái)像童話或?yàn)跬邪睢N覀兛梢哉f(shuō),接受世界本身狀態(tài)的作家將是自然主義作家,不接受世界本身狀態(tài)但希望對(duì)世界進(jìn)行闡釋并將其改變的作家將是童話作家。”

本文也是新京報(bào)小童書系列專欄“寫童書的人”中的一篇。在這個(gè)專欄中,我們盡量全面、準(zhǔn)確地講述創(chuàng)作者們的人生故事,嘗試探究那些極具原創(chuàng)性的童書,到底是如何從作者的性格、生命體驗(yàn)中生長(zhǎng)出來(lái)的。而且我們相信:看見不同的人生,或許能讓我們的心中有更多的活法,不至于被當(dāng)下的諸多定義、規(guī)則束縛。該專欄即將結(jié)集成書,敬請(qǐng)期待。

撰文 | 王銘博

在童話《龍與蝴蝶》中,卡爾維諾塑造了一只根本不在意什么金銀財(cái)寶的惡龍,它一心只想變成一只蝴蝶——“要是我也能輕盈地停留在花冠上就好了!都說(shuō)毛毛蟲能變成蝴蝶,可我已經(jīng)跟毛毛蟲一樣丑了,為什么我還沒(méi)有變成一只神奇的蝴蝶呢?”

一個(gè)早早開始堅(jiān)持自己

并接受疏離的男孩

1923年10月15日,伊塔洛·卡爾維諾出生在一個(gè)旅居古巴的意大利科學(xué)家家庭。他的父親是農(nóng)學(xué)家,母親是植物學(xué)家,在卡爾維諾57歲時(shí)撰寫的自傳性文字中,他這樣描述自己的父母:“我的父母所擁有的知識(shí)全集中于蔬菜王國(guó),他們關(guān)心著其中的奇跡和特征。而我,被另一種蔬菜——文字——所誘惑,沒(méi)能去學(xué)會(huì)他們的知識(shí)。”

在卡爾維諾兩歲時(shí),一家人回到了意大利的小城圣雷莫。在那時(shí),圣雷莫是一個(gè)極具包容性的小城,那里長(zhǎng)達(dá)一個(gè)世紀(jì)作為各國(guó)人種聚居地,住著很多“奇奇怪怪的人”。小卡爾維諾不喜歡圣雷莫的旅游區(qū),他傾心于大海與森林,無(wú)憂無(wú)慮地在葡萄園、橄欖樹坡地和崎嶇的山路漫步,來(lái)到海邊的高處遠(yuǎn)眺。

《樹上的男爵》,作者:[意大利]伊塔洛·卡爾維諾,譯者:吳正儀,譯林出版社,2012年4月。

對(duì)高處的喜愛來(lái)自童年,也體現(xiàn)在卡爾維諾的創(chuàng)作中。在《樹上的男爵》中,卡爾維諾就用童趣的筆觸講述了在樹上的游戲:“不是像許多孩子那樣圖實(shí)惠,他們爬上去只是為了找果子或掏鳥窩,而我們是為了爬樹的樂(lè)趣:越過(guò)樹干上險(xiǎn)惡的蜂巢和樹叉,爬到人上得去的最高處,找舒適的地方坐下來(lái)觀看下面的世界……”

高處不僅意味著輕盈與上升,也意味著一種保持距離的抽離。在卡爾維諾的記憶中,他的童年富足、平靜、五彩繽紛,但作為科學(xué)家的父母極其嚴(yán)厲,小卡爾維諾甚至需要建立一套防御系統(tǒng)來(lái)反抗父母帶來(lái)的壓力。

但父母作為堅(jiān)定的反法西斯主義者和無(wú)宗教信仰者的反叛性深深影響了小卡爾維諾。在11歲進(jìn)入公立中學(xué)后,卡爾維諾不參與學(xué)習(xí)當(dāng)時(shí)普遍必修的宗教課程,成為了學(xué)校中的“異類”。但對(duì)于卡爾維諾來(lái)說(shuō),與眾人保持距離并沒(méi)有挫傷他的心靈,反而令他早早確立自己人生的一項(xiàng)重要準(zhǔn)則:“我不認(rèn)為這對(duì)我有什么損害,反倒讓我習(xí)慣于堅(jiān)持個(gè)性,為了正當(dāng)?shù)睦碛杀蝗斯铝ⅲ⑶页袚?dān)由此帶來(lái)的不便,找到正確的路線來(lái)維持不被多數(shù)人接受的立場(chǎng)。”

《伊塔洛·卡爾維諾:寫小說(shuō)的人,講故事的人》,作者:[法]讓-保羅·曼加納羅,譯者: 宮林林,南京大學(xué)出版社,2023年6月。

這樣的反叛性也是《樹上的男爵》整個(gè)故事的起點(diǎn)。十二歲的男孩柯西莫厭惡吃蝸牛,出于對(duì)被肢解的蝸牛的同情與對(duì)熟蝸牛的味道的反感,他和弟弟將所有蝸牛放生到地窖里。在被父親用鞭子抽打并關(guān)進(jìn)小黑屋后,柯西莫仍舊在飯桌上大喊:“我說(shuō)過(guò)不要,我就是不要!”然后,這個(gè)少年轉(zhuǎn)身跑去花園,爬上了圣櫟樹。

這時(shí)候沒(méi)人會(huì)相信,柯西莫一輩子沒(méi)有爬下樹木,他成了樹上的男爵,用常人難以想象的方式在樹上度過(guò)了并不遠(yuǎn)離世事的一生。

走向寓言與童話的游擊隊(duì)少年

1938年9月,、和張伯倫在慕尼黑會(huì)面,戰(zhàn)爭(zhēng)隨之而來(lái)。15歲的卡爾維諾剛剛開始“對(duì)青春、社會(huì)、姑娘和書籍有了懵懂的認(rèn)知”,他的青春期就結(jié)束了。“這些使我總抱有一個(gè)觀念:在和平與自由中生活是一種脆弱的好運(yùn)氣,很可能在一瞬間就被奪走。”

從16歲到20歲,卡爾維諾夢(mèng)想成為一名劇作家,也畫了很多諷刺漫畫,并在一個(gè)名叫“小籃筐”的專欄中發(fā)表了部分作品,署名杰戈(Jago)。視覺(jué)對(duì)于卡爾維諾的創(chuàng)作至關(guān)重要,在他的童年,漫畫的閱讀遠(yuǎn)早于小說(shuō)的閱讀。他訂閱了《兒童郵報(bào)》,花數(shù)小時(shí)瀏覽漫畫,在腦海中講述這些故事,并用不同的方式詮釋其中的畫面。而更具有創(chuàng)造性的是,卡爾維諾會(huì)在切換故事里的敘述主體,想象著在新的故事中,原來(lái)的配角變成了主人公。“閱讀這些沒(méi)有文字的漫畫,自然而然地培養(yǎng)了我講故事、模仿、構(gòu)思和想象的能力。”卡爾維諾在《美國(guó)講稿》中這樣說(shuō)道。

《美國(guó)講稿》,作者: [意] 伊塔洛·卡爾維諾,譯者: 蕭天佑,譯林出版社,2012年4月。

對(duì)視覺(jué)的偏好影響了卡爾維諾的文學(xué)創(chuàng)作。在談及“祖先三部曲”的創(chuàng)作時(shí),卡爾維諾指出,啟蒙時(shí)代童話作家們?cè)趯懝适聲r(shí),腦海里有一個(gè)要宣揚(yáng)的主題,哪怕是具有諷刺意味的童話也是如此,“而我不是這樣。寫這些故事時(shí),我總是以圖像開始,從不是以概念開始。”

不過(guò),卡爾維諾并沒(méi)有進(jìn)入文學(xué)院,他先后進(jìn)入都靈大學(xué)農(nóng)學(xué)系和弗洛倫薩皇家大學(xué)農(nóng)業(yè)與森林學(xué)院學(xué)習(xí)。但他的興趣并不在“繼承家里的科學(xué)傳統(tǒng)”上,于是中途輟學(xué)。也是在這個(gè)時(shí)期,卡爾維諾在壓抑的社會(huì)環(huán)境中開始嘗試寫作。

1944年,卡爾維諾意識(shí)到“最重要的還是行動(dòng)”,于是和16歲的弟弟一起作為游擊隊(duì)員與戰(zhàn)斗。游擊戰(zhàn)就在卡爾維諾少年時(shí)隨父親散步的樹林中進(jìn)行,在那片景色中,青年卡爾維諾“對(duì)自己有了進(jìn)一步的認(rèn)同和對(duì)人類痛苦世界的初發(fā)現(xiàn)。”

游擊隊(duì)的經(jīng)歷沒(méi)有讓卡爾維諾遭受創(chuàng)傷,反而讓他的精神得以成長(zhǎng)。對(duì)痛苦世界的勇敢介入,甚至讓卡爾維諾獲得了一種追求快樂(lè)的信念,他寫道:“我們要保管的是一種信念,相信生命能夠從零再生,一種公眾對(duì)不公的憤怒,還有我們經(jīng)歷折磨和失敗的能力。但是,我們的重心是勇敢和快樂(lè)。”同時(shí),他切身感受到了曾鼓舞萬(wàn)千游擊隊(duì)員的精神,這是一種果斷戰(zhàn)勝危險(xiǎn)和困難的態(tài)度,同時(shí)又混雜著武士的自豪和對(duì)此報(bào)以自嘲的情感。這樣的對(duì)世界與自我的認(rèn)知,正與日后卡爾維諾對(duì)童話的認(rèn)知相契合:

“童話包含了對(duì)這個(gè)世界的全面闡釋,丑陋的,美好的,都在里頭,而即便是面對(duì)那些最可怕的魔力,我們也總能找到辦法來(lái)擺脫它們。”

《通向蜘蛛巢的小徑》,作者:[意]伊塔洛·卡爾維諾,譯者: 王煥寶 王愷冰,譯林出版社,2012年4月。

戰(zhàn)后,卡爾維諾在1947年出版了自己的第一部小說(shuō)《通向蜘蛛巢的小徑》,這本書立刻獲得了里喬內(nèi)獎(jiǎng),并賣出了當(dāng)時(shí)已算相當(dāng)成功的六千冊(cè)。這是一本講述游擊隊(duì)?wèi)?zhàn)爭(zhēng)經(jīng)歷的小說(shuō),主人公皮恩的名字正是童話里的木偶匹諾曹的昵稱。

然而卡爾維諾本人并沒(méi)有意識(shí)到自己筆下的童話色彩,直到他的好友切薩雷·帕韋澤指出這一點(diǎn):“在我渴望建立的新文學(xué)思想中,有一個(gè)空間,要讓我從小就著迷的所有文學(xué)世界復(fù)活……這樣,我就開始寫像海明威《喪鐘為誰(shuí)而鳴》那樣的小說(shuō),也想寫像史蒂文森《金銀島》那樣的書……帕韋澤第一個(gè)向我談起我作品中的童話筆調(diào),在這之前我尚未意識(shí)到這一點(diǎn),從那以后,我開始注意并盡量確認(rèn)它的定義。”

收集童話的“意大利格林”

1954年,31歲的卡爾維諾開始了他的“意大利童話”收集工作。彼時(shí),他的“祖先三部曲”第一部《分成兩半的子爵》已于1951年出版,并獲得了巨大的成功。盡管如此,卡爾維諾還是投身于這份看似與他的小說(shuō)創(chuàng)作并不相關(guān)的作為“意大利格林”的事業(yè)之中。

或許得益于兒時(shí)的科學(xué)家家庭為他帶來(lái)的研究者精神,卡爾維諾用兩年時(shí)間收集資料、將童話分類并比對(duì)不同版本,并從未覺(jué)感到枯燥:“我覺(jué)得自己的身體里充斥著一種昆蟲學(xué)家的熱情……這是一種會(huì)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)轳焙玫臒崆椋瑸榇宋覍幵赣闷蒸斔固氐娜鬃髌啡ソ粨Q一個(gè)《拉金子的驢》的新版本,若是我發(fā)現(xiàn)失去記憶的新郎擁抱了母親,而不是那個(gè)丑八怪薩拉齊娜,我會(huì)失望地發(fā)抖。”

《卡爾維諾意大利童話故事:巨人·妙計(jì)·龍》,作者: [意]伊塔洛·卡爾維諾 編著,繪者:[意] 法比安·奈格林 等,譯者:彭倩 毛蒙莎,后浪出品,上海人民美術(shù)出版社,2021年9月。

卡爾維諾對(duì)童話傾注的熱情并非來(lái)自對(duì)童年、兒時(shí)讀物的懷念,而是源自童話與他的人生哲學(xué)及美學(xué)判斷之間的共通之處。對(duì)此,他這樣說(shuō)道:“對(duì)世界的偉大闡釋總是看起來(lái)像童話或?yàn)跬邪睢N覀兛梢哉f(shuō),接受世界本身狀態(tài)的作家將是自然主義作家,不接受世界本身狀態(tài)但希望對(duì)世界進(jìn)行闡釋并將其改變的作家將是童話作家。”

經(jīng)歷過(guò)兩次世界大戰(zhàn)后,人們普遍陷入意義缺失的境地,卡爾維諾希望尋找到“能夠提供一種精確的道德感,能夠重新提出一種理性樂(lè)觀主義的價(jià)值觀”的文學(xué)形式,這正與他眼中的童話的本質(zhì)相通。而作為法西斯主義國(guó)家戰(zhàn)敗的意大利擁有悠久的童話歷史,這些童話是土地上代代生活的人們的語(yǔ)言,是“一座敘事文學(xué)的高峰”,它“從操著不同方言的人民口中崛起”。收集意大利童話讓卡爾維諾覺(jué)得自己打開了一個(gè)魔法盒子,曾經(jīng)統(tǒng)治著童話世界的已經(jīng)遺失的邏輯“重新奪回對(duì)這片土地的統(tǒng)治權(quán)”。

《論童話》,作者:[意]伊塔洛·卡爾維諾,譯者:黃麗媛,譯林出版社,2018年5月。

或許卡爾維諾是希望意大利重新找回那些曾經(jīng)人們堅(jiān)信的質(zhì)樸的觀念,這些觀念關(guān)于命運(yùn)、勇氣、善惡、友誼,甚至萬(wàn)事萬(wàn)物的存在:“在受到魔法支配的相同命運(yùn)中,也就是在某種復(fù)雜而陌生的力量的控制下,仍然盡力尋求自由和解放,猶如一項(xiàng)基本的責(zé)任,即使自身難保,也要憑借這樣的努力去拯救他人,在這一過(guò)程中也拯救了自己……最重要的是,一切事物的本質(zhì)是相同的,無(wú)論是人類、野獸,還是花草與世間萬(wàn)物,一切存在的事物都具有變化莫測(cè)的可能性。”

1956年11月,《意大利童話》出版。次年,“祖先三部曲”中的《樹上的男爵》出版,1959年,《不存在的騎士》問(wèn)世。談及“祖先三部曲”的創(chuàng)作初衷,卡爾維諾說(shuō),他想制定一張當(dāng)代人類的系譜樹,從對(duì)存在的爭(zhēng)取,到對(duì)完整存在的向往,再到忠于個(gè)體的自決,從而表達(dá)一種積極的力量——“它自有樂(lè)觀的一面,但‘從不說(shuō)謊’。”

固執(zhí)地創(chuàng)造純真

直到成為一種詩(shī)意

在作為一位多產(chǎn)的作家的同時(shí),卡爾維諾也是意大利埃伊納烏迪出版社的編輯,從1955年起,他擔(dān)任這家意大利里程碑式的出版社的主管,直到1961年6月為止。在那之后,他成了埃伊納烏迪出版社的出版顧問(wèn)。

作為一位才華橫溢的創(chuàng)作者,卡爾維諾非常珍視他的編輯身份。“在出版社工作時(shí),我把更多的時(shí)間用在和別人的書打交道上。我不后悔:為群體的文明和睦相處而做的每一件有益的事,都不會(huì)是浪費(fèi)精力。”

保留文學(xué)傳統(tǒng)、促進(jìn)新的作家的誕生是卡爾維諾一直關(guān)心的事情。在1968年到1972年間,卡爾維諾還在與朋友們寫信探討創(chuàng)辦文學(xué)雜志《阿里巴巴》的可能性。在他的構(gòu)想中,這本雜志包括相當(dāng)數(shù)量的專欄,通過(guò)舉例來(lái)闡釋敘事策略、人物類型、閱讀方式、文風(fēng)體系和詩(shī)歌的人類學(xué)功能。不過(guò)一切要讀起來(lái)妙趣橫生。

《馬可瓦爾多》,作者:[意]伊塔洛·卡爾維諾,譯者:馬小漠,譯林出版社,2020年1月。

1963年,卡爾維諾出版了他的另一部極具童話色彩的小說(shuō)集《馬可瓦爾多》。這部小說(shuō)集由20個(gè)短篇構(gòu)成,每篇對(duì)應(yīng)一個(gè)季節(jié),講述了在城市里生活的貧窮工人馬可瓦爾多的五個(gè)四季。在開篇,卡爾維諾這樣描述道:“這個(gè)馬可瓦爾多,有著一雙不適很適合城市生活的眼睛:標(biāo)志牌、紅綠燈、櫥窗、霓虹燈、宣傳畫,那些被設(shè)計(jì)出來(lái)就是為了吸引人注意力的東西,都從來(lái)留不住馬克瓦爾多的目光,他看這些東西就好似一眼掃過(guò)沙漠里的沙子。然而,樹枝上一片發(fā)黃的樹葉,纏在瓦片上的一根羽毛,卻從來(lái)也逃不過(guò)他的眼睛……通過(guò)它們,可以發(fā)現(xiàn)季節(jié)的變化,心里的欲望,自身存在的渺小。”

這是卡爾維諾筆下又一個(gè)與抽離于周遭環(huán)境的、有趣味的、純真的人。他在灰色的城市的縫隙中發(fā)現(xiàn)了蘑菇,暗暗等著雨水讓蘑菇長(zhǎng)大帶著全家人去采回加餐,卻在發(fā)現(xiàn)清潔工知道有更大的蘑菇時(shí),憤而呼喚所有人來(lái)采。人們很開心,有人說(shuō):“如果大家中午能一起吃個(gè)飯,該多好啊!”然而每個(gè)人采了蘑菇后,就各自回家了。

原版《馬可瓦爾多》內(nèi)文插圖。

卡爾維諾沒(méi)有讓故事結(jié)束在這里——對(duì)于馬可瓦爾多的純真與反抗,卡爾維諾懷著一絲溫和的欣賞與難以抑制的譏笑。采蘑菇的人們很快就見面了,在同一間醫(yī)院的病房。不過(guò)大家在洗胃后都沒(méi)有什么大礙,因?yàn)槊總€(gè)人吃到的蘑菇相當(dāng)有限。

四季輪回,發(fā)生在馬可瓦爾多身上的事情雖然都有可笑之處,但卻無(wú)法令他改變。他帶著貧窮的家人們?nèi)コ屑傺b購(gòu)物,體會(huì)把商品放進(jìn)購(gòu)物車的快感,卻在要結(jié)賬時(shí)慌不擇路,將一家人帶去了施工的室外腳手架上。他為了在大自然中好好睡一覺(jué),來(lái)到公園的長(zhǎng)椅,卻一夜未眠。這與法國(guó)導(dǎo)演雅克·塔蒂在其電影《玩樂(lè)時(shí)間》《我的舅舅》中塑造的“于洛先生”有相似之處:不合時(shí)宜的人制造著混亂,在城市的迷宮與陷阱中泰然成了一種超然,甚至成就了一種詩(shī)意。

《于洛先生的假期》海報(bào)。

而這種小人物創(chuàng)造的詩(shī)意,會(huì)成為城市中的一種奇觀。在另一篇關(guān)于馬可瓦爾多的故事中,他執(zhí)意把公司毫無(wú)生命力的植物帶去淋雨水,植物瘋長(zhǎng),竟然像樹一樣高大,已無(wú)法再搬進(jìn)公司。于是馬可瓦爾多換了輛機(jī)動(dòng)小貨車拖著它在街上走,“那植物,在經(jīng)歷了被大雨拔起的那一番奮力迅猛生長(zhǎng)后,現(xiàn)在已經(jīng)是筋疲力竭了。馬可瓦爾多繼續(xù)漫無(wú)目的地開著車,甚至沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他身后的樹葉一片片地從深綠色變成了黃色,一種金黃色。”人們跟在他的植物后面,每當(dāng)一片葉子掉落,就會(huì)有好多只手去抓那葉子。

故事是這樣結(jié)尾的:“金色的樹葉卻被風(fēng)揚(yáng)了起來(lái),飛向那盡頭的彩虹,同樣揚(yáng)起來(lái)的還有那些手和尖叫聲;最后一片葉子也落了下來(lái),它從黃色變成了橘色,接著又變成了紅色、紫色、藍(lán)色、綠色,最后又變回了黃色,然后就消失不見了。”

1964年2月,卡爾維諾與阿根廷翻譯奇基塔(Chichita)結(jié)婚,1965年5月,女兒?jiǎn)倘f(wàn)娜(Giovanna)出生。成為父親為卡爾維諾帶來(lái)了滿足感,并獲得了一種“意料之外的樂(lè)趣”。不久,或許是因?yàn)槔嫌丫S托里尼的去世,43歲的卡爾維諾開始感到自己不再有占據(jù)社會(huì)生活中心的沖動(dòng),“我曾年輕過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,也許是太長(zhǎng)了,突然我感到自己不得不開始我的老年生活”。但與其說(shuō)這是一種悲觀心態(tài),不如說(shuō)是一種直面而上的勇氣:“我甚至希望它早點(diǎn)開始,沒(méi)準(zhǔn)還可以延續(xù)得更長(zhǎng)久一些。”

卡爾維諾與妻子、女兒在一起。

在那之后,卡爾維諾與妻子、女兒一起生活,他創(chuàng)作出版了許多具有實(shí)驗(yàn)性的作品,《命運(yùn)交叉的城堡》《看不見的城市》《如果在冬夜,一個(gè)旅人》《帕洛馬爾》《收藏沙子的旅人》等。

1985年,62歲的卡爾維諾整個(gè)夏天都在孜孜不倦地工作,他翻譯作品、接受采訪、為1985年至1986年在哈佛大學(xué)舉辦的“諾頓講座”準(zhǔn)備講稿。

9月6日,卡爾維諾突發(fā)中風(fēng),18日夜間至19日凌晨,卡爾維諾因腦出血與世長(zhǎng)辭。

在他的童話《三個(gè)遙遠(yuǎn)的島嶼》中,男孩吉羅米諾遇見了一個(gè)在沖浪的女孩,他驚嘆道:“你真厲害,竟然能在海浪上保持平衡。”

女孩回答道:“你不能始終對(duì)抗海浪,也不能完全被動(dòng)地跟著海浪走,你必須在與海浪力量的對(duì)抗和順應(yīng)中達(dá)到平衡,就是這樣。”

撰文/王銘博

編輯/王銘博

校對(duì)/趙琳